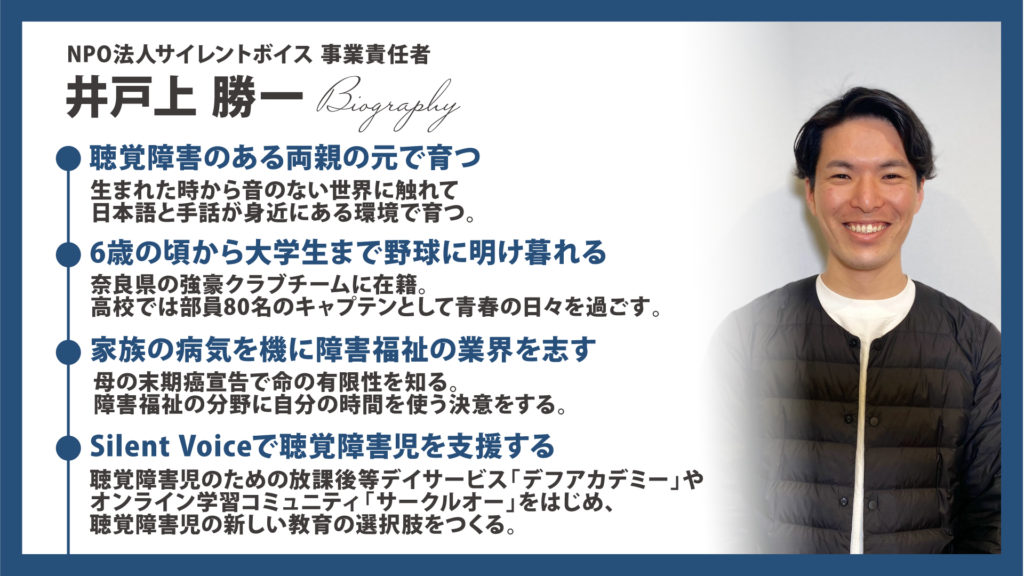

様々なキャリアの人たちが集まって、これまでのステップや将来への展望などを語り合うユニークキャリアラウンジ。第458回目となる今回は、NPO法人 Silent Voice事業責任者の井戸上勝一(いどうえしょういち)さんです。

耳の聞こえないご両親の元で生まれ育った井戸上さん。幼い頃から手話と共に育ち、家族の境遇から障害福祉の道を志します。現在は耳の聞こえない子どもたちの教育事業に携わる井戸上さんに、個々の違いを価値や可能性に変えていく重要性を伺いました。

聞こえない人のために、教育から成功体験をつくる

ーまずは、簡単に自己紹介をお願いいたします。

NPO法人 Silent Voice事業責任者の井戸上勝一です。Silent Voiceグループ(以下、Silent Voice)では、NPO法人と株式会社の両方で大きく2つの事業を展開しております。NPO法人では耳の聞こえない子どもの教育事業を中心に、株式会社では聞こえない大人の方が仕事で活躍できる場をつくる事業をおこなっています。私は主にNPO法人の教育事業に携わることが多いです。また、私の両親が聴覚障害の当事者で、私も幼い頃から手話と共に育ってきました。

ーご両親が聴覚障害の当事者なのですね。後ほど、井戸上さんの背景をお伺いしたいと思います。はじめに、株式会社Silent Voiceの事業を詳しく教えてください。

株式会社Silent Voiceでは「聞こえない人の活躍の場をつくる」をビジョンに掲げ、聞こえない人が働けるために雇用改善のコンサルティングや無言語コミュニケーションの研修をおこなっています。

無言語コミュニケーションとは、聞こえない人のコミュニケーション手段として手話があるように、言葉を使わないコミュニケーションのことです。聞こえない人は表情や身振りで伝える、目で見て分かるコミュニケーション力が圧倒的に長けています。彼らのコミュニケーション方法が実は、聞こえる人のコミュニケーション課題の解決手段になると考えております。例えば上司と部下だと、日頃から言葉に頼りすぎて部下の表情をちゃんと見て伝えていなかったりと、伝えたつもりになっていることがあります。伝えるよりも伝わる。この重要性を感じてもらうために、聴覚障害のある講師が現場に入り、無言語コミュニケーションの研修「DENSHIN」という事業を行っています。

このように株式会社Silent Voiceでは、聞こえない人の社会で活躍する選択肢をつくり、聞こえないという違いを価値に変えていく事業をメインに取り組んでいますね。

ー無言語コミュニケーションの活用は、私たちに通ずる部分があると感じました。NPO法人の事業の取り組みも伺いたいです。

社会に出るとなかなか職場で一歩を踏み出せなかったり、自分から前に進めなかったりする方たちがいます。その方と話していると、幼少期に友達とのコミュニケーションで成功体験が少なく、家庭でも自分以外はみんな聞こえる環境で上手くコミュニケーションができない経験をしてきた方が多くいらっしゃいました。そういう方々を目の当たりにして、やはり社会に出た後よりも教育段階からどのような環境で過ごすかが重要なのではないかと考えました。自分の伝えたいことが相手にわかってもらえる体験を積み上げていく大切さを感じ、教育事業として、大阪で初めて聴覚障害のある子ども専門の放課後等デイサービス(デフアカデミー)を開所しました。

障がいのある子どもたちが放課後に通う放課後等デイサービスが全国に約14,000ヵ所以上あるといわれている中で、聴覚障害のある子どもに特化した施設は約20ヵ所しかないんですよ。

ーそんなに少ないんですね……!

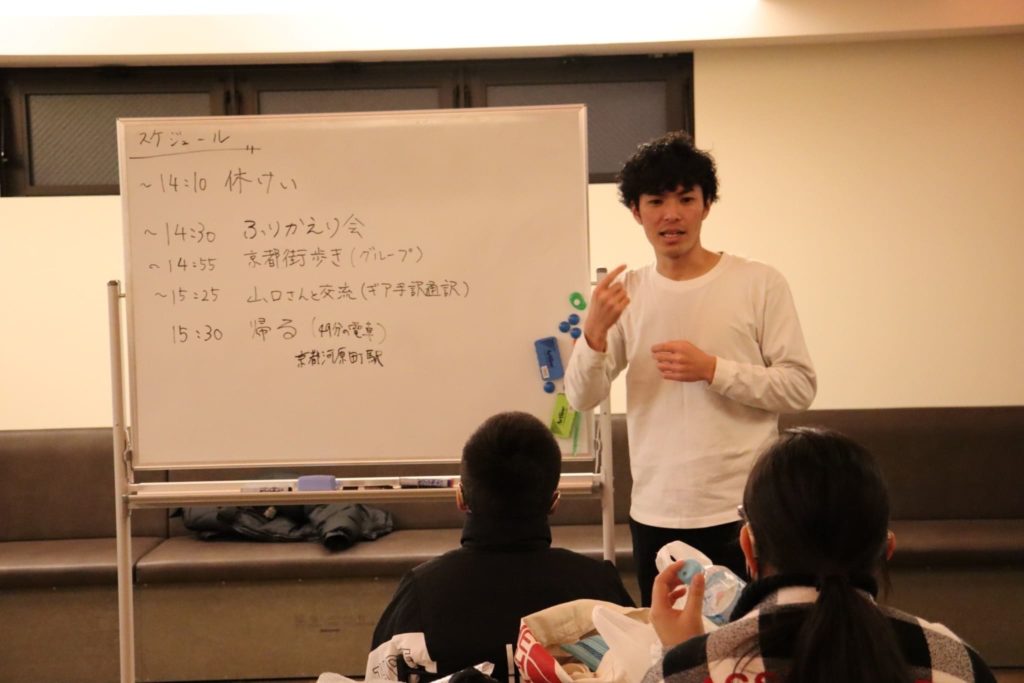

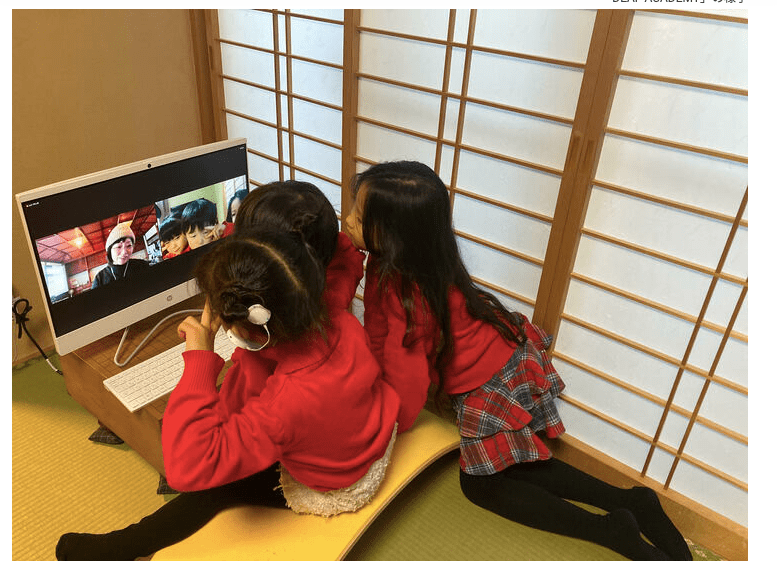

私たちがNPOを立ち上げた約5年前は大阪にも施設がなく、放課後になるとどこにも行けず、家で一人ぼっちの子どもたちもいたんです。そこで私たちは、大阪で初めてデフアカデミーを立ち上げました。必要性が高かったのか、多くの子どもたちが集まってきました。しかし、地域にそういった場所がなく、遠方からも通いたいというお声もいただいても通えない子どももいます。それぞれの地域に施設を増やす選択肢も考えたのですが、聞こえない子どもは約1000人に1人。人口の多い都市部以外では支援環境が立ち上がりにくい現状があります。そこでオンラインでなら距離の壁を超えて繋がれるのではないかと考えました。現在は教室事業とは別に、全国を対象にオンラインで、手話のできる先生と聞こえない子どもをマッチングするオンライン対話コミュニティ「サークルオー」を運営しています。

聴覚障害のある両親と社会を繋いだ野球の存在

ー先ほど自己紹介でお話があったように、ご両親は耳が聞こえない当事者だったのですね。伺った事業内容と繋がる人生を歩んでこられた井戸上さんだと思いますが、まずはどのような幼少期を過ごしていたのでしょうか?

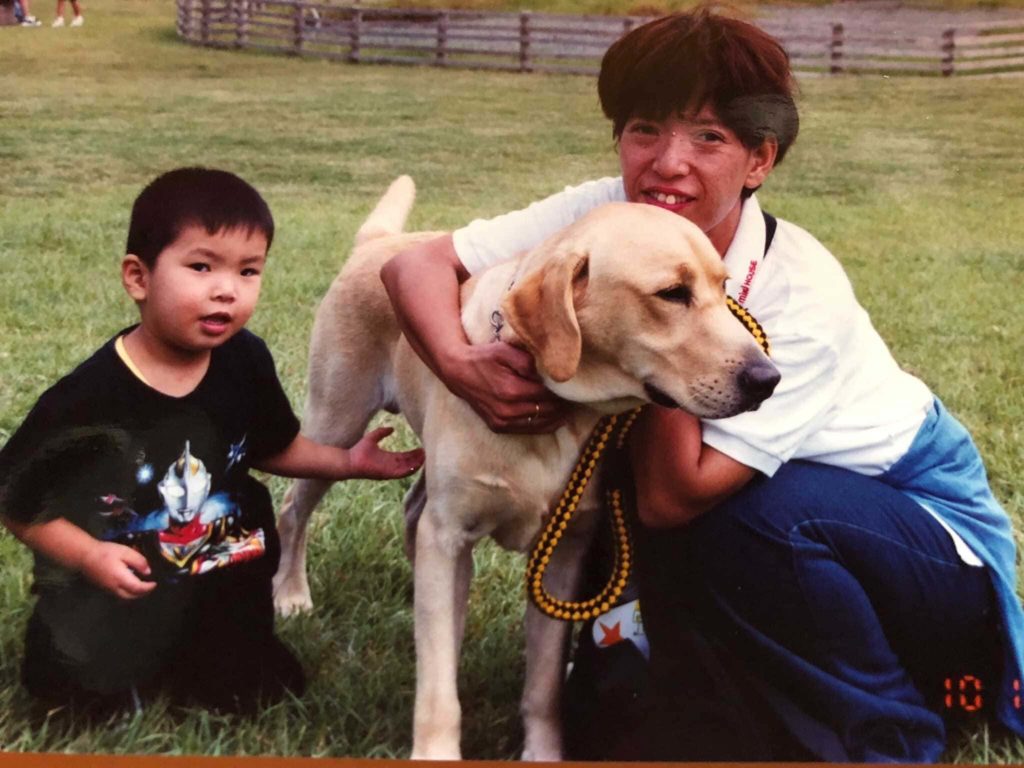

聞こえない両親と一緒に過ごした経験が、まさに僕の人生の大きな出会いでもあり、今の仕事や人生観に影響していると思います。私の家は、聞こえる祖父・祖母・姉と、聞こえない父と母といった家族構成でした。そのため、日本語と手話が家庭内で飛び交うバイリンガルのような環境で幼少期を過ごしましたね。祖父や祖母を呼ぶときは声で、父や母を呼ぶときは身振りというように自然と使い分けをしていたと母から聞いたことがあります。声を出しても分からないから、口元に手を持ってくる動きをして喉が乾いたことを母に必死に伝えていたりと、その当時から、相手にあわせてコミュニケーションをする習慣が身についていたように思います。

ー幼少期から野球を始められたそうですが、井戸上さんにとって大切な記憶だそうですね。

私にとって野球はただのスポーツではなく、両親と社会を繋ぐ一つのコミュニケーションツールだったと今振り返れば思います。6歳の時に同じ保育園だったカズマくんの影響で野球をはじめました。少年野球は保護者の集まりやお茶当番が頻繁にあるのですが、最初の頃は父がなかなか見に来てくれなかったんです。後から聞くと、父は聞こえる人とのコミュニケーションに抵抗感があったようです。集団にいても会話がわからないし、楽しめる環境ではなかった。でも、カズマくんのお父さんは父と話したいという理由で、指文字を覚えてきてくれたんです。この出来事を通して、父は「今まで聞こえる人のことをどこか外国人のように感じていたけど、そうじゃないんだ。自分の見ていた世界が変わった」と言ったんですよ。周囲の環境や身近な1人の行動が少し変わることで、父の見える世界がこうも変わるのかと実感した、印象的な出来事でした。

ー野球での出会いを通して、印象的な原体験をされたのですね。野球は中学、高校と続けられたのですか?

そうですね。中学では奈良県にあるクラブチームに入っていました。同級生には、現在プロ野球で活躍している選手もおり、レベルは高かったです。小学生までショートのポジションを守っていましたが、チームには自分より上手な人が何人もいました。努力だけでは勝てないものがこの世に存在するんだと現実を突きつけられた三年間でしたね。でもそのおかげで、人と違う部分を見極めて伸ばす力が培われたんだと思います。最終的にセンターという外野のポジションで、守備とバントを強みにレギュラーとして試合に出場しました。高校でも野球は続け、公立の進学校で部員80名の野球部キャプテンとして青春の日々を過ごしました。

ーキャプテンになった経緯はなんだったのでしょうか?

私が唯一その高校で、一年生から試合に出させてもらっていたんです。それもあって、自分がみんなを引っ張っていかないといけないと責任を感じました。そのため、立候補という形でキャプテンに就任しました。

ー部員80名だとマネジメントも大変な部分があると思いますが、実際にキャプテンをされてみていかがでしたか?

部員が多いと、意見の違いも多く1つの方向に目線を合わせることが大変でしたね。試合中も口をきかないほど仲が悪かった部員二人が、それぞれ別の派閥をつくってしまったんです。私は二人の意見を調和させるアプローチをとったのですが、それでも彼らの仲は修復できず、最後の夏は一回戦負けをしてしまった苦い経験があります。組織のリーダーとはどうあるべきなのかを考えさせられた一年間でした。振り返ってみると、リーダーとしての自分の言葉で、理想を指し示すことが自分には足りませんでした。この経験は、現在の事業づくりや日々の意思決定にも教訓として活かされているように思います。

ーこの時期、野球とは別に家庭でも大変だった出来事があったそうですね。

野球部のキャプテンとして学生生活をおくる一方で、実家で鉄工場を営んでいた祖父の会社が倒産してしまったんです。当時私がグローブを買おうと貯めていたお金や、大学進学のために両親が貯めていた貯金を借金の返済に充てることになり、お金に関するシビアなコミュニケーションが増えて家庭内がギクシャクしました。その時に父と祖父母のコミュニケーションを見ていると、お金というセンシティブなテーマで話していても、通じ合わない部分があるように思えたんです。祖父母は手話があまりできないので、父は相手の口を見て会話の情報を読み取るのですが、複雑な話や深い話を口の動きだけで理解するのは正直難しい部分があります。お互いに通じない、わかってもらえないというフラストレーションだけが溜まり、話が一向に進まない。その状況の間に私が入って仲裁をすることもありました。本当は野球だけに集中したいのに、なんともやるせない気持ちになったことを覚えています。誰かに相談しても共感してもらえない一面だと思っていたので、良くも悪くも自己解決をする力が養われたと思います。

ーセンシティブな内容でありながら、家族の仲裁に入らなければならない。一番難しい立場を請け負っていたのですね。

そうでしたね。ただ私の家族だけではなく、聞こえない子どもとその保護者の間でも、コミュニケーションの難しさにおいて似たような状況があると思います。だから、相手に何か伝えるための選択肢をお互いが持っていることが、安心感に繋がると身にしみて感じています。それに、両親が野球部の保護者会長になった出来事も、僕に新たな気づきを与えてくれました。

ーどのような出来事があったのでしょうか?

母校には、キャプテンの親が保護者会の会長にならなければいけないというルールがあったんです。聞こえない両親に会長の役割は難しいのではないかと思い、一度はキャプテンの立候補をやめようと思いました。

両親に相談してみると、母が「あなたがキャプテンをやりたいのだったら私たちも頑張るから、あなたは野球だけに集中しなさい」と言ってくれて。ただ、実際にキャプテンになってみると、やはりコミュニケーションの壁はたくさんありました。その中で父も母も文章を書くのが苦手だと気づいたんです。手話は一つの言語です。両親は物事を考える時に、頭の中は日本語ではなく「手話」なんですよ。日本語と手話を行き来しているような感じです。例えば日本語が母語の私たちも、日本語で伝えれることを英語で伝えようとするとうまく表現できないことってありますよね?それと同じことが両親の頭の中でも起こっている。だから両親が他の保護者に送った文章を読んだ時に、この表現で言いたいことが伝わるかなと感じることがありました。この時に初めて、「日常生活でこんな難しさがあったんだ」と感じました。

ー手話を母語とする方には、日本語も外国語のような高さの壁があるのですね。

手話は視覚的な言語です。視覚的にメッセージを伝えるので、基本的に手話には音声としての言葉は介在していません。例えば、「美味しい」と表現をするときも、表情の違いだけで意味が異なってきます。聞こえる人は言葉で説明しますが、手話の場合は身振りの強弱や表情の使い方で伝えられるんですよ。

母の境遇が「いつか」ではなく「今」の視点に変えてくれた

ー学生時代に様々な気づきを得ていますが、社会人になる上でどういった会社に関心を抱いていたのですか?

就職活動を始めた頃、いつかは福祉業界に行こうと思いつつ、まずは自分が成長できる環境がある企業を探していました。しかし、20歳の冬に母が乳がんの末期だということが発覚したんです。姉が帰省したタイミングで、たまたま姉がお風呂場で母を見た時に異変を発見し、翌日病院に行くと末期がんだと宣告されました。

なぜ母は、このような状態になっても周囲に相談しなかったのか。母に尋ねてみると、「人に相談することができなかった」と言ったんです。家族に迷惑をかけたくないという気持ちもあったと思いますが、母の幼少期の頃の話を聞いた時に、母は人に相談する意味がわからなかったんだと知りました。自分以外の家族はみんな聞こえる環境で育った母は、夕食時の家族の会話に入れず、当時はテレビの字幕もなかったため、少女漫画を読みながらごはんを食べていたという話を聞いたことがあります。自分の気持ちは誰にもわかってもらえない、そのような気持ちがあったように思います。だから、何か問題が起きても、良くも悪くも自己完結していたんだと母から感じ取りました。実際、今でも母と同じような境遇にいる子どもたちがたくさんいるのではないかと思ったんです。

母の病気を機に、障害福祉の分野に自分の時間を使いたいと思い、大学卒業後は障害福祉に携わる株式会社LITALICO(以下、LITALICO)に入社しました。

ーお母様のご病気はとても辛い経験だと思います。障害福祉の業界で、その会社を選んだ決め手を教えてください。

LITALICOは、発達障害のある子どもに対して、支援教室や大人の就労支援を全国に展開をするなど、障害福祉業界で東証一部上場をする唯一の会社でした。就活当時、「障害」という言葉に対する社会の見方や支援環境を変えている会社を調べると、目に付いたのがLITALICOでした。LITALICOを通して、今まで私が見てきたような両親と社会の間にある障壁や、聴覚障害の方々の教育環境を変えられるのではないかと思い、ファーストキャリアに選びました。

ー入社後は、どのような事業に携わったのですか?

インターン含めLITALICOで働いた約二年半は、発達障害のある子どもたちを育てる保護者向けのメディア「発達ナビ」に携わりました。そのメディアには、自分の子どもにあった施設を保護者が気軽に探せるページがあります。私はそのページの掲載数を増やすために施設を400ヵ所ほどまわりました。どのような子どもが訪れているのか、どういったサービスを提供しているのか、どういう子どもに育ってほしいのかといった代表の思いを聞き、施設をサポートするチームで働いていました。

ーそこから何がきっかけで現在の会社に転職されたのですか?

様々な施設をまわるうちに、発達障害の子どもたちの支援の選択肢が増えていく一方で、聞こえない子どもたちの教育環境や支援環境がほとんどないことを知ったんです。当時、とある施設に訪れた際、一人だけ聞こえない子どもがいたので先生にどのようなコミュニケーションをとっているのかと聞いたことがあります。すると、その子は教室には来ているけど、先生も友達も手話ができないので隅っこに座って一人で遊んでいる。ただ、先生たちも何をしてあげたらいいのかわからなくて困っていると話してくださいました。聞こえない子どもたちが相手の言いたいことを分かることができ、自分の伝えたいことが伝わるような環境はないのだろうかと考えるようになりました。

その時にたまたま出会ったのが、Silent Voiceでした。当時、聞こえない子どもたちに特化した支援施設を大阪府で唯一立ち上げていたんです。また、代表の尾中が私と同じくで、聴覚障害のある両親のもとで育った子ども(CODA)だったんです。私が必要だと思っていることが、Silent Voiceの事業に凝縮されているのではないかと可能性を感じ、転職を決意しました。

音のない世界にある豊かさを伝える

ー尾中さんと知り合ったときの印象はいかがでしたか?

実はこれまで、自分と同じ境遇の人と出会ったことがなかったので、初めて話をした時に血の繋がった兄弟のような感覚になりました。私と同じ境遇の方たち(CODA)は、話している際に無意識に顔の前で手が動いていたり、相手の表情をしっかりと見たりするんです。僕の感覚ですが、目や手の使い方が非常に特徴的なんですよね。23歳のタイミングで会社を辞めたことも含め、尾中さんと共通点が多かったですね。

ーコミュニケーションの仕方や、意思決定をするプロセスや背景が共通していたのですね。

そうですね。聴覚障害がある両親と身近に一緒に生活する中で、小さい頃から「お父さんとお母さんが聞こえないから大変だね」などと言われることがありました。でも私が両親に助けてもらう場面もたくさんありましたし、両親と過ごせたおかげで社会ではなく自分の中に基準を持つ大切さも教えてもらいました。だからこそ「支援する側とされる側」の構図で美徳的に捉えるのではなく、聞こえないという違いを価値として知ってほしいんです。音のない世界にある違いを知ることは、豊かに生きるヒントになることを伝えていきたいんです。僕自身も、Silent Voiceの活動が障害に対しての社会の見方を大きく変えていけるのではないかと信じてますし、ワクワクした気持ちをずっと持っています。

ーそのワクワク感や現在の取り組みが、大阪府とのプロジェクトにも繋がるのですね。これはどういったプロジェクトですか?

今年4月に大阪府主導で、コロナによって起きた社会課題を解決するために新しい取り組みをするNPOに対して、資金面や広報面、運営面をバックアップするプログラムを始めました。Silent Voiceは、100以上の応募団体から選ばれた一つになります。

私たちは、教室事業として取り組んでいた子どもたちが集まる居場所と、オンラインで全国向けに展開していたオンライン授業塾の2つを融合させた新しい教室をつくれないかと提案したのが経緯です。そして今回、出張教室とオンラインを組み合わせた融合型の新しいモデルが、大阪府の連携事業として採択されました。

オンラインによってできることは増えました。一方で、その場で空気感を共有しないと感じられないコミュニケーションもあります。同じ場にいると何も話さなくても、一緒に机を運ぶだけでコミュニケーションになっているし、誰かと話している友達の表情を近くで見るだけでも人の考えていることを知る機会になります。そのため、オンラインで遠方にいる子どもと繋がりながらも、月に2回程度どこかで集まって友達や先生と顔をあわせる出張教室がつくれないかと考えました。

ーみなさんの活動が社会にとって必要だと再認識できる機会になったわけですね。

そうですね。このプロジェクトがおもしろいのは、資金の集め方が大阪府を支援している財団だけではなく、クラウドファンディングを使い、社会に対して課題やアプローチの導線をしっかり伝えてくださいということがセットで求められていました。そこで私たちも、コロナ禍で聞こえない子どもたちがどのような影響を受けているのか、どのような支援が今必要とされているのかを、社会に対してしっかりと伝えられる機会になったと思います。クラウドファンディングのコメント欄にも、コロナによるマスクの弊害や、口元を見てコミュニケーションをする重要性を訴えてくれる方もいらっしゃいました。コロナにより意図せず、無言語コミュニケーションが注目されたタイミングなのかもしれないと、クラウドファンディングで改めて感じましたね。

個々の違いを価値や可能性に変える社会にしたい

ー無言語コミュニケーションから私たちも学べることがたくさんあると感じました。井戸上さんはこれまで、想定外の出来事が起こった際に、どのように自分の中で消化して前へ進むパワーにされたのでしょうか?

基本的に、自責で考えているのだと思います。今振り返ると、幼少期から良くも悪くも両親に相談できず、自分で考えて決めないといけませんでした。自分で何かを決定をする場面が多かったからこそ、人のせいにはできないという気持ちが自分のベースにあります。たとえ大きな問題が起きたとしても、まずは一旦自分に矢印を向けているように感じますね。最終的にその出来事にに意義づけをして、そこから得た教訓を次の行動に繋げるしかないと思っています。

実は、母が病気になる一年前に祖父も末期癌になり、最後は自ら命を絶つという出来事がありました。当時は時間がかかりながらも、その出来事にも何か意味があると思って生きてきました。生きることも死ぬことも自分たちはある種、選択できてしまう。壮大な人生を勝手に想像してるからそのギャップに人は苦しむ。もしかしたら生きることにあまり意味などないのかもしれないという考えに辿り着きました。だからこそ、大それたことではなく、その瞬間やりたいことに素直になればいいのかもしれないと思うようになりましたね。自分に矢印を向けることで、自分なりのメッセージを作り出す力がついた感覚があります。

ーご家族から多くのことを学びとっていらっしゃるのですね。最後に、今後の活動をどのように展開されるのか、井戸上さんが見据えている展望を教えてください。

株式会社Silent Voiceの事業では、聞こえない人の違いがしっかりと価値に変わる事業をつくるために、「聞こえない(デフ)エンジニア」を育成する事業を考えています。これまでは、聞こえない人のキャリアの選択肢は限られてました。しかし、テクノロジーが発展した現代では、テキストコミュニケーションを中心に、オンライン上でコミュニケーションができる手段が増えています。テクノロジーのおかげで、聞こえない人の職業選択や活躍の幅が広がるのではないか。特にエンジニアは親和性のある職業だと感じているので、新しい仕事の選択肢を作ることに力を入れていますね。

また、NPO法人 Silent Voiceの事業は、全国を対象にオンラインで教育をおこなっています。さらに教育の規模を広げ、孤立状態にある子どもの数を減らして、セーフティネットをしっかりとつくる段階ですね。民間団体だからできる、自由で新しい発想を持ちながら事業展開をしたいと思います。最後に私の展望としては、個々の違いを可能性に変えていきたいです。「その人だからできること」に社会がフォーカスできれば、社会の側にある障壁、究極「障害」という言葉もいずれなくなると思っています。そのためにも、まずは自分自身を知ること、そして相手について興味を持つことが重要になると思います。現在は聞こえない子どもたちの教育に取り組んでいますが、今後は社会の認識が変わるような仕掛けづくりにも力を入れていきたいです。

取材:山崎貴大(Twitter)

執筆:スナミ アキナ(Twitter/note)

デザイン:高橋りえ(Twitter)