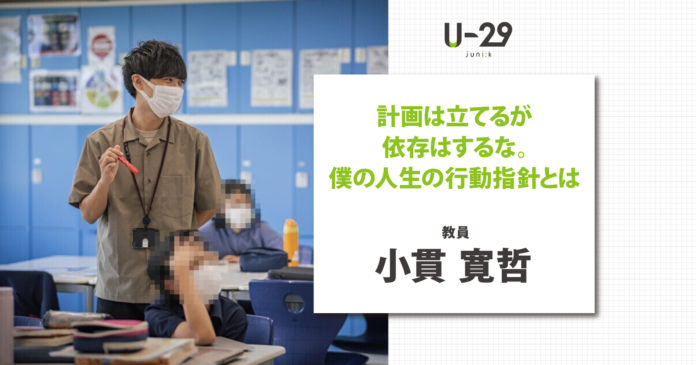

様々なキャリアの人たちが集まって、これまでのステップや将来への展望などを語り合うユニークキャリアラウンジ。第809回目となる今回は、教員の小貫 寛哲(おぬき・ひろあき)さんをゲストにお迎えし、現在のキャリアに至るまでの経緯を伺いました。

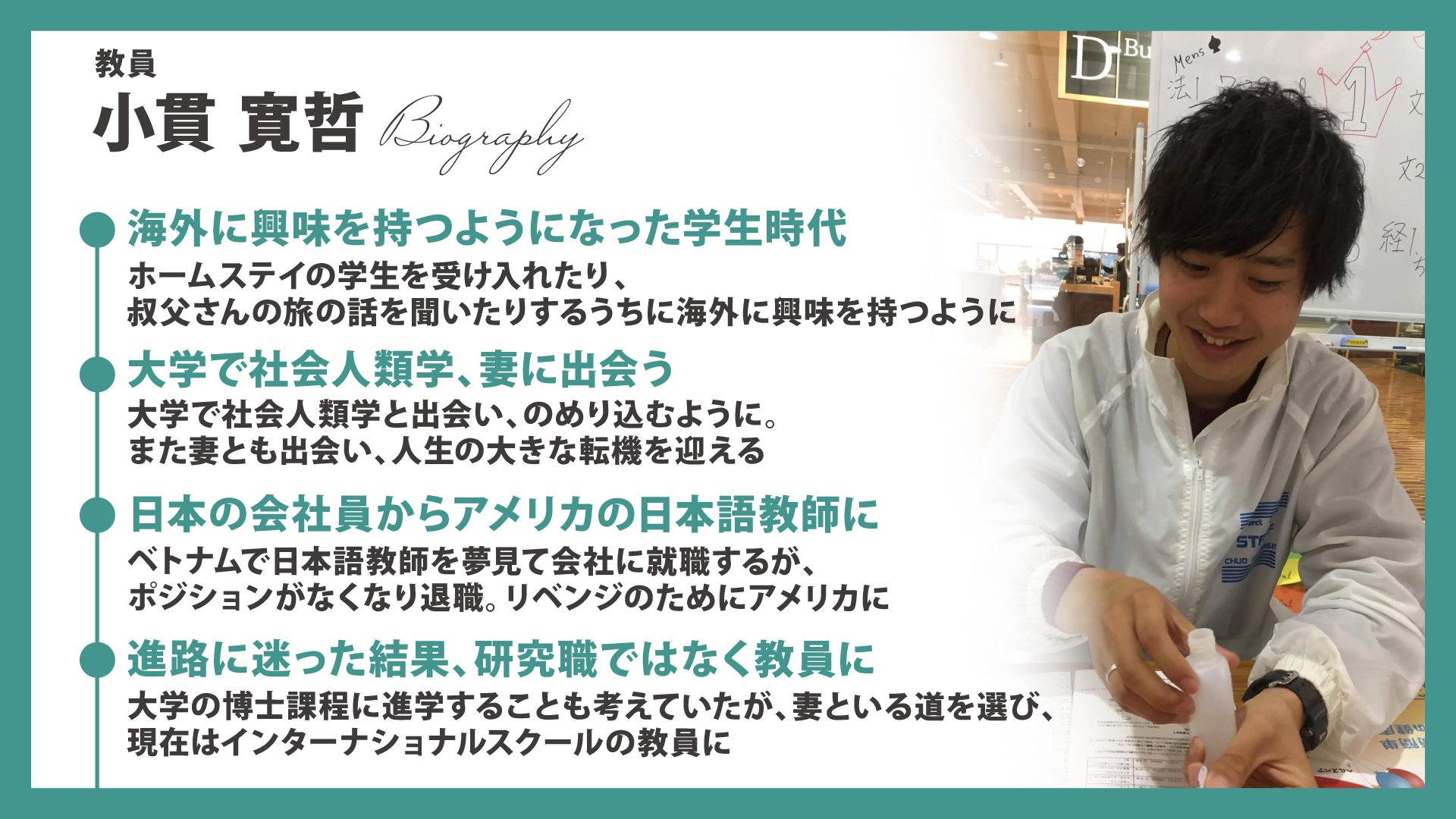

大学生で社会人類学を学び、ベトナムで日本語教員をするために入社した会社で挫折を味わい、アメリカで日本語教員となります。その後、大学院の修士課程を経てインターナショナルスクールで日本語教員をしています。

今回は大学時代や現職に至るまでのお話を伺いました。

海外に興味を持ち、大学で社会人類学に出会う

ー自己紹介をお願いします。

初めまして、小貫 寛哲(おぬき・ひろあき)と申します。大学時代は社会人類学を勉強しました。そこから紆余曲折を経て現在は教員をしています。このインタビューでは悩みながら構築していったキャリアについてお話しできたらと思います。

ー早速、お話を聞いていきたいと思います。19歳の時に海外への目覚めとあります。何があったのでしょうか。

大学入学を考える頃、親友が海外に興味のある人たちに囲まれていました。そこからなんとなく海外に興味を持ち、国際協力について勉強できる大学に進学しました。大学の英語のクラスで妻と出会ったので、キャリアに関わらず人生の中で大きな転機だと思っています。

ー海外に興味を持つきっかけや出来事があったのですか。

明確なきっかけはありません。僕は一生日本で生きていくのだと思っていました。

中学3年生の時に中国からのホームステイの学生を受け入れたり、旅好きな叔父さんの話を聞いたりするうちに海外に興味を持つようになっていって。気がつけば、国際や発展途上国というワードに惹かれるようになっていました。自分でも気づかないうちに価値観が変わっていたのです。

ー当時の彼女、今の奥さんも海外に興味があったのですか。

そうです。彼女は小学校高学年から中学校までの間、父親の仕事の関係でタイのバンコクで生活をしていました。その経験から海外に住むことや発展途上国と関わる仕事をすることに憧れを抱いていました。僕も同じ部分に興味があり、仲良くなったのです。

ー社会人類学を勉強するきっかけはあったのですか。

大学入学当初、国際協力や開発の勉強をしていました。大学1年の夏休みにフィールドスタディーの一環でフィリピンのヌエバビスカヤを訪れ、農業系の国際協力がどのような形で行われているかを見たことが社会人類学を勉強するきっかけです。

現地では家族との時間を大切にし、笑いの絶えない生活がありました。それは忙しい東京での暮らしで失いがちなものかもしれません。もし、国際協力の目指す先がそのような街だったら開発にどんな意味があるのかと考えたのです。

そんな中で出会ったのが社会人類学のゼミです。社会人類学は研究対象となる社会に入って、その社会がどのような仕組みで運営され、その社会の価値は何かを追求していきます。僕がフィリピンで新しく芽生えた開発に対する認識と合致し、社会人類学にのめり込んでいきました。

ーゼミでの活動や学びは今でも活かされていますか。

そうですね。大学で社会人類学を教えてくれた先生とは今でも親交があり、恩師と仰いでいる先生です。先生は面倒見の良い人で、学問を教えていただくだけでなく人生哲学もたくさん教えてもらったと思っています。

ー人生哲学とはどんなことでしょうか。

先生から教えてもらったことは2つあります。

1つめが「成功するとか、失敗するとかではない。語るにたる人生を送りなさい」です。失敗したと自分が感じても、将来振り返ったときには成功体験のはじまりだと感じているかもしてません。逆に成功も未来では失敗の記憶かもしれません。ですから、成功とか失敗にとらわれることにあまり意味はないのです。それより、失敗も成功も人生の肥やしと捉えて、誰かに話したときに面白い人生を追求した方が魅力的な人になれると先生から学びました。

2つめが「歩きながら考えろ」です。立ち止まることができないから常に考えるという意味です。人類学的な言葉でありながら人生的な言葉でもあります。人生の転機は突然訪れるため、立ち止まって考えることはできません。その時に得た変化や気づきを大切にしながら進んでいきなさいと教えてもらいました。

この2つの言葉を大事にして僕はキャリアを形成していきました。

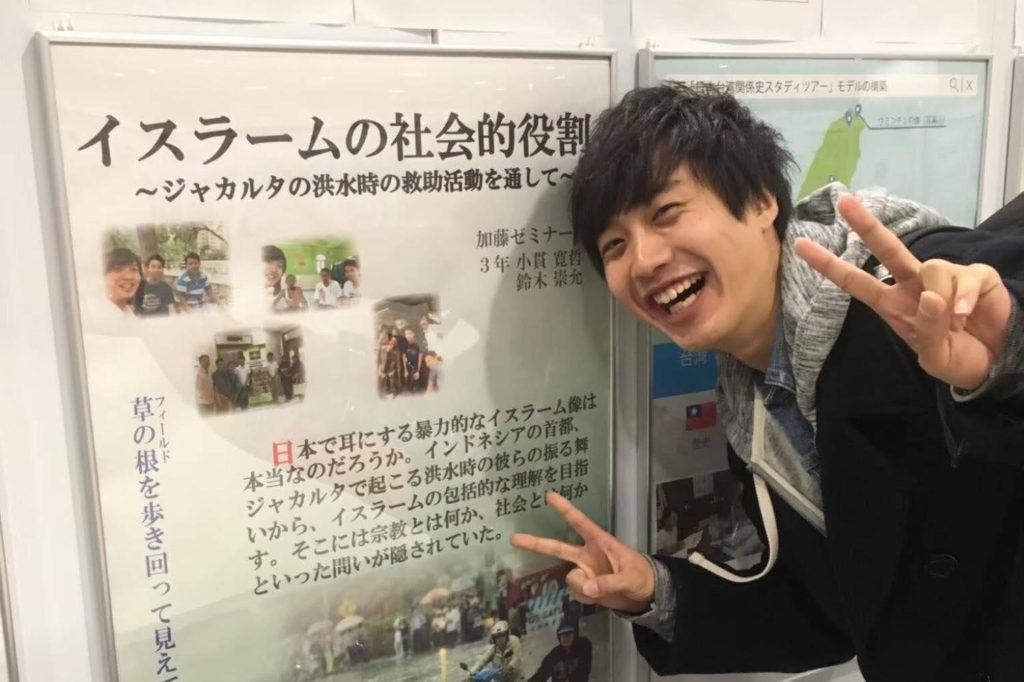

ー少し話を戻しますが、大学生の頃は無敵感があったとあります。どのようなことがあったのですか。

社会人類学は僕にあった学問で、充実感を持ちながら研究していました。ゼミの副ゼミ長になったり、さまざまなプロジェクトで賞を取ったり、大学全体で表彰してもらったり。この経験を通して俺は無敵だ、何でもできるという自信が当時はあったように思います。今思うと、若いが故に周りが見えていない自信でした。