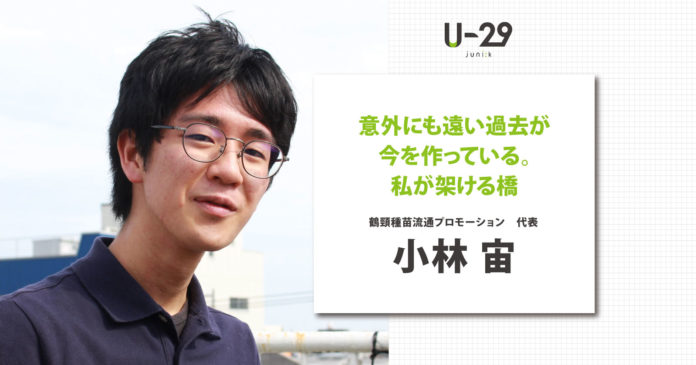

様々なキャリアの人たちが集まって、これまでのステップや将来への展望などを語り合うユニークキャリアラウンジ。第905回目となる今回は、鶴頸種苗流通プロモーション代表の小林宙さんをゲストにお迎えし、現在のキャリアに至るまでの経緯を伺いました。

伝統野菜の種を販売する事業をしている小林さん。現在の小林さんを作った遠い過去を振り返りながら、偶然が重なった原体験や小林さんが架け橋になっているユニークな取り組みについてお話いただきました。

きっかけは食べられないものがあったから

ーまずは簡単に自己紹介をお願いいたします。

鶴頸種苗(かくけいしゅびょう)流通プロモーション代表の小林宙です。伝統野菜の種を販売する事業をしております。

伝統野菜の種は、日本全国でなくなりつつある傾向にあります。一度なくなってしまったものを復活させることは、ほぼ不可能なんですよね。伝統野菜の種を途絶えさせてしまわないように、流通させる仕事をしています。

現在は、20歳の大学1年生です。大学では文学部哲学科で哲学を勉強しています。

ーここからは、小林さんの過去を振り返ってお伺いします。どのような幼少期を過ごされたのでしょうか?

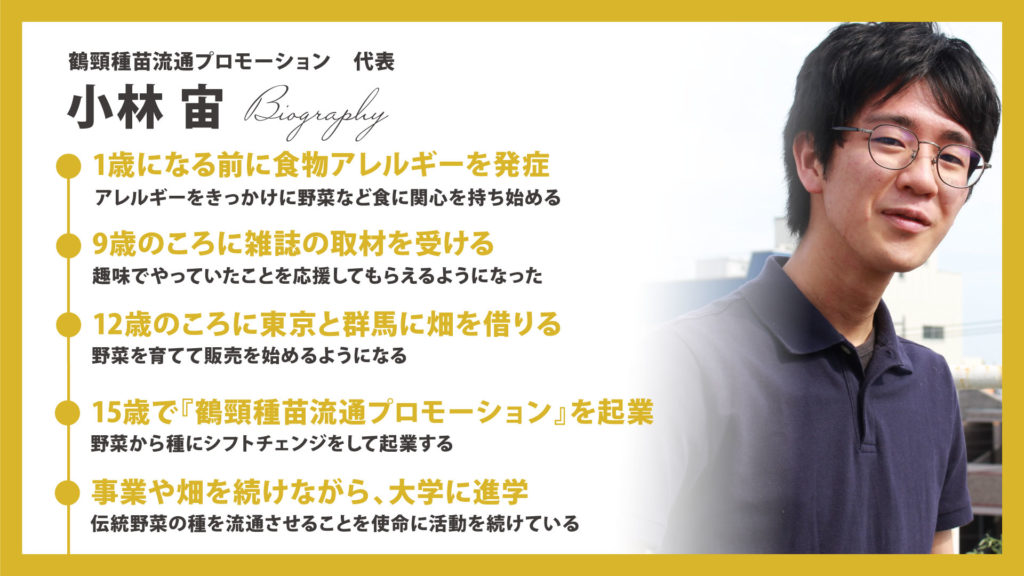

自分では覚えていないのですが、1歳になる前に重度の食物アレルギーが見つかりました。小麦・卵・牛乳・肉など、多くのものが食べられない。僕に食物アレルギーが見つかり、両親は大変苦労したようです。

アレルギー症状のひどいときは、血圧が低下して意識を失ったり、呼吸困難になったりすることもあり、大変でしたね。

弱い症状のときは、かゆみがバーッと出て。そこからある程度赤みが引いたあとも、かいたところが全身傷だらけになっていました。傷ができているところに服がこすれて痛かったり、血が出たりすることもあり、それが本当につらかったです。

今でもアレルギーでかゆくなることがありますが、長く付き合っていくしかないなと思っています。

ー食物アレルギーに対して、どのような対策をされていたのでしょうか?

小さいころに両親から、何が食べられないのかを教わった記憶があるんですよね。

まだひらがなも読めないぐらいのときに、牛乳の「乳」の字や「卵」の漢字を教わりました。「とりあえずこれだけは覚えなさい」と、この字が書いてあったら食べられないんだなとわかるように覚えさせられていました。

それまでは、基本的に外でご飯を食べることがなかったので、食物アレルギーを強く感じることはなかったのですが、外に出るようになったことで「こんなにたくさん食べものがあるのに僕は食べられないんだな」と実感しました。

このとき初めて自分の症状を客観的に見られるようになり、社会とつながった感じがしましたね。

ー食物アレルギーの自覚が芽生えたことで、周りとの違いや何か感じることはありましたか?

周りとの違いはやはり感じますね。自分だけ違うものを食べていることが、最初は嫌だなと思っていたのですが、年を重ねるごとにポジティブな考え方に変わっていきました。

周りから見ると、すごく悲しい感じがするかもしれないけれど、本人としてはあまり悲しくはないんですよね。

これは食物アレルギーのある子供がよく言うのですが、食べられないものはあまりおいしいと思えないんです。ちょっと食べただけでかゆくなるし、それ以前においしくない。「そんなもの食べてやるもんか」って気持ちなんですよね。

悲しいとは思わずに、「そもそも食べないし」ぐらいの気持ちを持っています。これがいいことなのかはわからないのですが、そんなに嫌だなと思わずに生きてこられています。

それでも、皆んなと同じものを食べているときのほうが、もちろん楽しいです。今思い返すと、野菜や食に興味・関心を持ったきっかけは、食べられないものがあったからだと思いますね。

偶然の出会いから得た気づき

ー9歳のころに素敵な出会いがあったそうですね。

9歳のころに『のらのら』という雑誌に取材を受けました。現在は休刊しているのですが、「子ども農業雑誌」という題目で、食や屋外アクティビティからクラフトまで幅広く扱っている雑誌でした。

雑誌が創刊されたときに、母が『のらのら』を定期購読していたので、僕も見ていたんですよね。

たまたま日比谷公園でのイベントに、その出版社のブースが出ていて。そこに自分の持っている雑誌が置いてあったんですよ。小さい子供なので、家にあるものがあったらうれしいじゃないですか?

多分「僕の家にもあるよ」みたいなことを言ったんでしょうね。子ども向けの農業雑誌なんて、東京で買っている人は少ないわけですよ。そしたら出版社の人が、「東京にもおもしろい子がいるんだな」と興味をもってくれて、初めて取材に来たんです。

最初の取材が何だったのか、あまり覚えていないのですが、そら豆を植えた気がします。

今までは、ただの趣味として畑や植物への興味を広げていたのですが、家族ではない大人がこんなに認めてくれて、記事を書いたり写真も撮ってくれたりしてくれることに、僕のやっていることはそんなにおもしろいことなのかと気づきを得ました。

ひとりでやっているだけでは、わからなかったことですね。偶然雑誌を購読していて、偶然出会って、偶然来てくれて。偶然によって支えられているなと思いました。

雑誌の取材は1回では終わらずに、毎年のように載っていました。ほぼ連載みたいなものですね(笑)。僕が1号だけ表紙になったこともあり、すごくお世話になりました。

僕が農業の道に進んでいく、直接的なきっかけだったと思っています。

ー印象的だった企画やインタビューがあれば教えてください。

当時から僕は、ただ野菜を植えたり花を育てたりするわけではなく、種も集めていたんですよね。なぜ集めていたのかはよくわからないけれど、子供がどんぐりを集めるように、野菜や花、木などの種を集めていました。

それを編集の方が、「これすごくおもしろいね」と言ってくれて。 2回目ぐらいの企画のときに種について話をして、種を集めていることについての記事が出たんです。

僕のことを認めてほしい気持ちよりも、自分が楽しくてやっていることを周りの大人が取り上げてくれて、おもしろいと言ってくれることがすごくうれしかったですね。

東京と群馬の畑で野菜作りを始める

ー12歳のころに、畑を借り始めたそうですね?

それまでは自宅のベランダや屋上で、プランターや植木鉢を使って栽培をしていました。それから、家の裏でもお花を育てていましたね。

メインはプランター栽培だったので、できることがどうしても限られてくる。栽培しているうちに欲がわいてきて、もっと大きいものを作りたいと思いました。小学校5〜6年生のころは、「畑が欲しい」とずっと言っていました。

小学校を卒業して中学校に上がるまでの間に、「うちの空いている畑を使っていいよ」と何件か声をかけてもらえたんですよ。都内の自宅近くと群馬に畑を借りて、12歳で畑をやり始めました。

ー都内と群馬って、離れていますよね。どうやってやりくりされていたんですか?

都内では、ナスやトマトなど、いわゆる夏野菜をたくさん作っていて、群馬へは頻繁に行けないので、手のかかりにくい豆や芋を作っていました。

平日は学校に行っていたので、土曜日に東京の畑に行って、日曜日に群馬の畑に行く生活をしていました。群馬には月に1回ぐらいしか行っていなかったので、そんなに大変ではなかったですね。

お年玉を原資にして必要な物を買い、畑で育てて収穫したものを東京で売り、肥料・道具・種などの代金に当てていました。

趣味ですけれど、畑に使った代金を回収できるぐらいの収穫はあったんですよね。またそれの売り上げを翌年の原資にして、小さいながらうまくやっていましたね。

ーおもしろいですね。広い畑で自由に栽培することは大変だったと思うのですが、うれしい気持ちのほうが勝っていたんですか?

うれしいし、楽しいですよね。普段東京にいると、広い土地がないじゃないですか。しかも「何やってもいいよ」なんて言ってくれる土地なんてまずない。

特に群馬は、中学生がいきなり畑を作り出して、芋や豆をどんどん植えていっても、温かく見守ってくれるんですよ。普通の人は、「何してんだ」ってなるじゃないですか。非常におおらかに見てくれて、本当にうれしかったです。

群馬の畑は、現在もまだ借りています。その付近にちょっとした土地と家をゲットしたので、このインタビューが終わったら、午後からは群馬に行ってきます。