今回は、900種類を超えるジンを取り揃えるBarを運営する小野寺総章さんをお招きしました。

これまでのキャリアの歩みとBar開業の経緯について伺います。

「構造的」「再現性」エンジニアリングとジンの共通点

–自己紹介をお願いします。

JR小岩駅から徒歩2分の場所で900種類のジンが飲めるお店「BarSoutsu」を運営しています。

ジンはさまざまな国と地域で作られていて、日本でも全国で作られた個性的なジンがたくさんあるんです。バーテンダーとしては、(お客様には)さまざまなジンを飲み比べていただき、銘柄によって異なる味わいを楽しんでいただきたいと思っています。

–やりがいを感じる場面はありますか。

お客様同士の横のつながりが生まれたり新しいコミュニティが生まれたり…人間同士の化学反応が見られるのはとても嬉しいですね。これまでに(お店における出会いを通じて)結婚、開業、起業につながったケースがありました。

個性的なボトルパッケージが話題のタネになったり業界外の方にも広く一般的に知られている植物等がボタニカル(※)に使われていることもあったりすることで、初対面の方同士でも話が弾みやすいのだと思います。

下町エリアにあることもあって、お店自体も人間関係を大事にしながら運営しています。

(※)ボタニカル…ジン製造の原料に用いられる香草類の総称。

–ジンの面白いところ、魅力を教えてください。

ジンはそれぞれに独自の香りや味わいを持っていて、ボトルパッケージも個性的なものばかりです。飲み比べをしたり好きなパッケージを探したりしていると、ずっと飽きずに楽しめるものだと思います。

また、以前からIT業界に馴染みがある私からみると、ジンはITエンジニアリングにも似た側面も持っていることも興味深いです。エンジニアリングはとてもロジカルで、実現したいアウトプットがあれば必要な作業は構造的に決まってきます。その通りに構築すれば、思い描いたものが実現します。トライアンドエラーを繰り返せばその分綺麗に整えることもできますし、再現性もあります。

一方、ジンも似ているところがあります。ジンは製造から完成までにかかる時間が他の蒸留酒に比べ、基本的に短いです。その分ボタニカルを調合・調整し、実現したい風味に向けて何度もトライアンドエラーを繰り返し、より理想の風味に近づけることが出来ます。

これはカクテルに関しても同様です。クラシックカクテルのベースに使用するお酒はジンが非常に多く、そういった面でもジンはとても拡張性の高いお酒だと感じます。

1日1本ジンを研究し続け、気づけば900本に達した

–学生時代について教えてください。

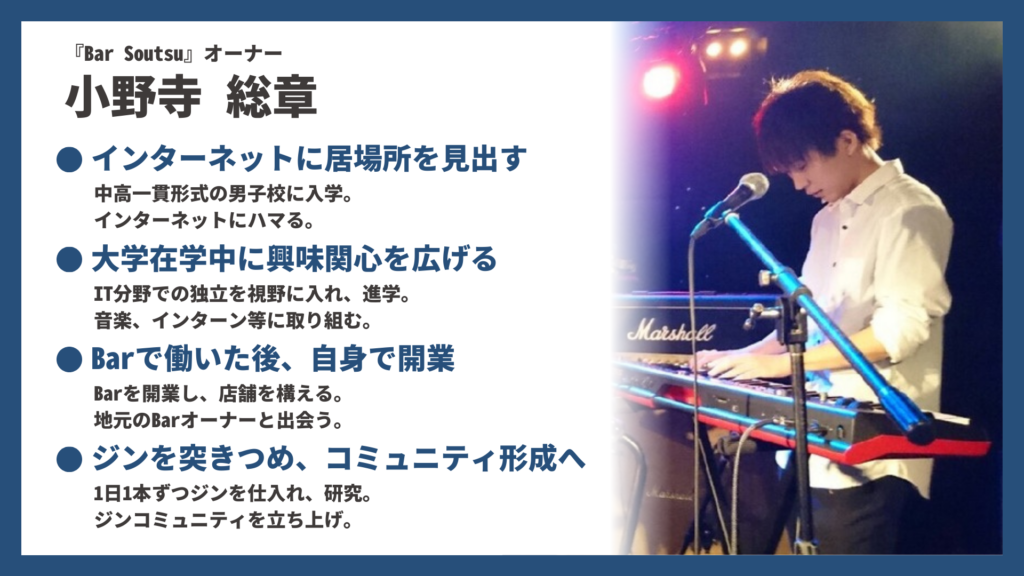

出身は東京都で、小学校の頃はそれなりに勉強で成績が取れる子どもでした。小学校卒業後は、中高一貫形式の男子校に進学します。

その頃からメンタル面の好不調の波が激しく、かなり苦労しました。周りが当たり前のように毎日学校に行って、授業を受けて、スポーツをして…ということができず、落ち込みました。

当時の自分にとって支えになったのは、インターネット。プログラミングが好きで、やがてインターネットを通じて知り合った人たちのコミュニティが居場所のひとつになっていました。

–高校卒業後の進路はどのように考えていましたか。

高校でも学校の勉強で成績が取れず、精神的にも意欲が湧かない状態でした。浪人して受験勉強に取り組もうとしても、あまり打ち込めず…。ひどく落ち込んだ時、ふと捉え方を変えてみようと思いました。

「一度ここでリセットして、まるで余生を過ごしているかのように過ごしてみたらどうか」

それから意識が少しずつ変わり、塞ぎ込んでいた気持ちも楽になっていきました。

大学は費用があまりかからないようにしようと考え、千葉の大学へ進学しました。子どもの頃からインターネットが好きだったことがあり、将来はIT分野で独立し、関わる人の数もできるだけ最小限にして過ごしていこうと考えていました。

在学中はフォークソング部に入って活動し、音楽を通じて友人が増えていきました。その他、いろいろなBarで働いたりIT企業でインターンシップをしたりして過ごしました。インターンシップでは、頑張った分だけ成果が出ていて、評価されることが嬉しかったのを覚えています。

–開業の経緯を教えてください。

大学在学中はとてもやる気があり、いろいろなBarで働いていました。カクテルを作る練習やお酒に関する勉強をもっとしたかったのですが、お店にいられる時間には限りがあり、「どうしたらもっと(練習や勉強ができる)場所と時間を確保できるか」と考えるようになりました。

そこで、今のお店を開いて場所を借りることを思いつきました。もし最初からBar営業が軌道に乗らなくてもお酒は置いておいても腐らないですし、事務所として兼用すれば元は取れるんじゃないかと考えました。

–ジンに興味を持ち始めた経緯を教えてください。

地元にあるフォーマルなBarでの出会いが転機になりました。そこで飲んだマティーニが美味しくて、オーナーからジンの銘柄ごとの違い、汎用性などを聞くにつれて興味が増していきました。

その後ジンを1日1本仕入れて、味見をしたりカクテルを作ってみたりして研究をするようになりました。100日経ったら棚に100種類が並ぶようになり、自然とジンを多く揃えるBarになっていった経緯です。

開業当初毎日立ち寄ってくださる常連のお客様がいたり、仕入れたジンのコメントやおすすめを聞いてくださるお客様がいたおかげで自分もより興味が深まっていきました。

–コミュニティの立ち上げ経緯を教えてください。

ジンやBarが大好きでいろいろなところに遊びに行ったのですが、ジンラバー、蒸留所などのステークホルダーがバラバラに存在していて、ジンラバー同士、蒸留所同士でも強いこだわりを持っていました。フラットにして繋いだらうまくいくこともあるのではないか、と思うようになりました。

情報をオープンにしている海外の蒸留所があり、それによって良い影響が波及しているところを見ていたので、それが日本でも実現できれば…と思ってジンのコミュニティを立ち上げようと考えたのが大きなきっかけの一つです。

まずは、自分を含めた3人でジンの持ち寄り会を開き、共同運営したのが最初の一歩。

発展途上のジン業界で常に新しいチャレンジを

–今後の展望、実現したいことを教えてください。

最近になって大手飲料メーカーがジンドリンクの製造販売を強化していることもあり、ジン自体の接点は増えているように感じます。とはいえ、日々進化し続ける業界なので、固定した目標を持とうとは思っていません。

一方で、その瞬間、そのタイミングに必要なピースが見えたらすぐに動き出せるようにしておくこと、着実に知識を蓄えていくことを大事にしていきたいと思っています。

やがて、ビールやハイボールのように一般的な需要が高まり、身近にジンが選ばれるシーンが増えていくことを願っています。

取材・執筆=山崎 貴大