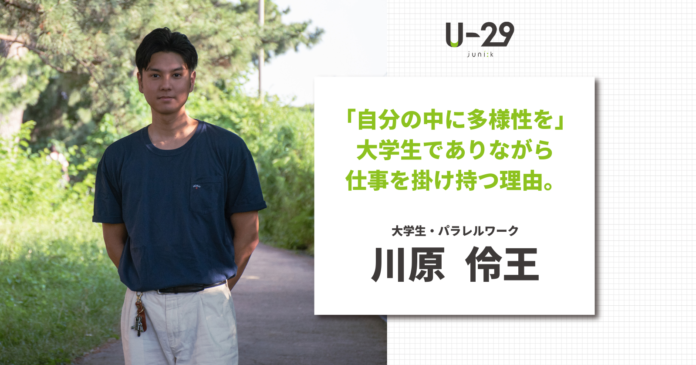

今回は、大学生でありながら複数の顔と仕事を持つ川原伶王さんをお招きしました。

これまでのキャリアの歩み、複数の仕事を掛け持つ理由について伺います。

「何かのきっかけから(それまでの自分が)知らなかったことに触れ、学び、過程の大変さや裏側を知ることで想像力等がはたらくようになり、相手に対して差し出せる配慮や優しさの幅が広がる。これまで経験してきたことは、その繰り返しでした。これからも開いた心と姿勢を持ち、人に優しくありたいと思っています」

大学に通いながら複数の顔を持つパラレルスタイル

–自己紹介をお願いします。

現在大学に通いながら社会学を専攻しており、そのほかにいくつかの仕事をしています。ハイボールバー、ジュエリーブランド発のデザイン会社、高校のディベート部、ドバイの不動産会社などでも働いています。

バラバラな業界ですが、それぞれ身近な知り合いからの依頼で引き受けているものです。例えば、ディベート部は母校の先生から声をかけられ、ジュエリーブランド発のデザイン会社は英会話スクールの生徒だった経営者から声をかけられ、不動産会社は同業界関連のイベントで働いていたら現地で声をかけられ…という具合です。

–なぜそんなにさまざまなところで声をかけられるのでしょうか。

どうでしょう…。やるなら自分の身になる機会にしようと思って打ち込んでいると、その場にいる方が見ていてくれて、声をかけてくれたという感じです。

器用貧乏と言われることもありますが、今は学生のうちに視野を広げ、絞るのはまだ先の話かなと思っています。どの仕事も自分の成長に繋がる機会になっていて、自分の知見が広がるにつれてマインドがよりオープンになっていっている実感があります。

日本とアメリカを行き来した幼少期〜学生時代

–幼少期はどのような暮らしをしていましたか。

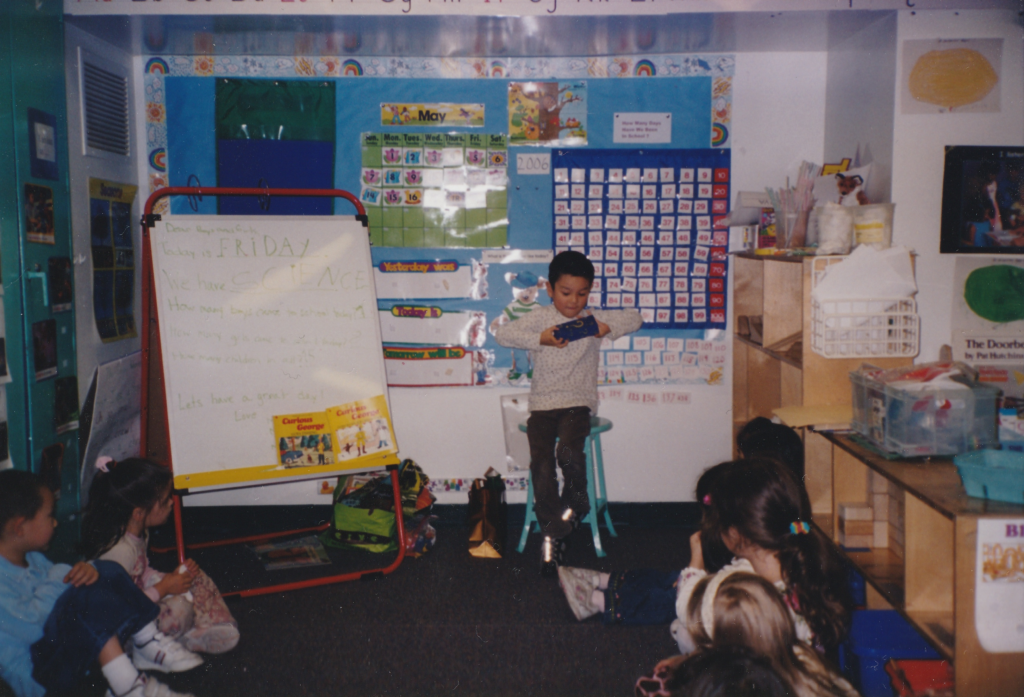

出身は東京で、4歳まで東京で暮らしていました。それ以降はアメリカのニューヨークに移り、現地の幼稚園に通うようになりました。最初は英語が話せず、毎日泣いていたのを覚えています。言いたいことを伝えられない、友達ができない…などがもどかしかったんです。

ある時日本人の 友達ができると、その子が現地の同級生との仲を取り持ってくれて少しずつ馴染めるようになっていきました。

小学校にあがると自然なコミュニケーションができるようになり、親しい友人の家によく遊びに行っていました。一方で、「子供1人で夜に出歩いてはいけない」と教わっていて、子供ながらに少し緊張感を感じながら過ごしていた側面もありました。

–その当時、日本との接点はありましたか。

アメリカで暮らしていた頃、一時帰国していた時期がありました。日本滞在中に通った小学校ではクラスに馴染めず、いじめに近いものを受けました。僕が男女関係なく話をしたり仲良くしたりする文化にアメリカの生活で慣れていたので、見境なく仲良くしていたら、男の子にはあまりよく見られませんでした。

8歳に家族と一緒に日本へ戻ってからは別の私立小学校に通うようになり、そちらでの生活はむしろアメリカ文化に近かったため、なじむことができました。

–小学生から中学生までの間で印象に残っている経験や出会いはありましたか。

中学受験に挑戦するも、第一志望に受かることができず、挫折を経験しました。第一志望の学校は偏差値にすると70程度。その第一志望に受かることができず、 目標からは少し下がった学校へ入学しました。どちらにせよ、行きたかった学校のひとつではありました。

最初は高い目標を超えられなかったことに対してショックでしたが、今振り返ってみればむしろ良かったと思っています。というのも、通っていた私立小学校は寄り道禁止、携帯電話禁止…など校則が厳しいところで「ルールを守らなければいけない」を常に持って過ごしていました。一方、入学した中学校は校則や雰囲気が厳しすぎず、生徒が自由に生活できる程度の余地がありました。 友人ができて、自分自身も一緒にふざけていると次第にそれが楽しくなってきました。

アメリカで暮らしていた頃から規則やルールを強く意識し、それを破るなんて考えたこともなかったのですが、ルールのある環境の過ごし方が(以前と比較して)柔軟になりました 。

–中学生から高校生までの間に取り組んだこと、打ち込んでいたものはありましたか。

スポーツはハンドボール、アーチェリー、テニスをやっていました。中学3年生からはバンドも始めました。

高校の進路について考えていた時期になると、TOEFLの専門塾に通うようになりました。高校入学後は目標とする人ができて、その人とその周りの基準・レベルに合う自分になりたいとの思いで 勉強量を増やすようになります。それまでにはない刺激となり、とても良いモチベーションに繋がったのを覚えています。また、ALTの先生の勧めがあり、友人とディベート部を作り、その活動にも取り組みました。

新しい経験をしつづけると人に優しくなれる

–どのような軸で受験先を選びましたか。

最初は「英語を使うものが向いてるだろう」と言われ、受験で結果を残さないといけないという雰囲気がプレッシャーに押されるようにして英語の成績を軸に受験先を調べ始めました。しかし、ディベート部の活動や目標としている人の存在を通して考え方が変わり、推薦入試で受験したとしても入学後にやりたいことを答えられないと思うようになりました。

このままではいけないと考え、本を読み始めます。「現代アート超入門」という本を読んでみて、現代アートを鑑賞した時に実際に活かせた体験が面白くて、その感覚を軸に進学先の学部の選び方を考え直しました。

–大学入学後の経験の中で印象に残っていることはありますか。

大学入学のタイミングが新型コロナウイルスが流行した時期と重なり、授業はオンラインで行われました。必修プログラムがハードで、辛かった覚えがあります…。 ライティングが得意な人や英語文に慣れている人は1年半で修了するものでしたが、自分は初期段階のライティング基礎の講義をパスするために時間がかかり、2年かかりました。

大学3年生の時には、友人に誘われた授業で歌舞伎町に関して調査した内容が話される場面がありました。それが面白くて、自分も毎週のフィールドワークに参加するようになりました。歌舞伎町で目にしたものを記録し、分析してまとめていくような作業です。大変なこともありましたが、気づきや発見が多く、 学習を実践に移す作業で実践力を養い、できることが広がった気がしました。

–今後実現したいこと、目標としていることはありますか。

何かのきっかけから(それまでの自分が)知らなかったことに触れ、学び、過程の大変さや裏側を知ることで想像力等がはたらくようになり、相手に対して差し出せる配慮や優しさの幅が広がる。

これまで経験してきたことは、その繰り返しでした。これからも開いた心と姿勢を持ち、人に優しくありたいと思っています。親切に接するというだけではなく、時には受け入れる、時には黙っておくなどの幅広い選択肢を持ち、相手の立場に立って適切な接し方を選択できることが優しくあるということ。

「若い時から具体的なスキルを身につけた方がいい」「文系で進学しても意味がない」というアドバイスをいただいたこともありましたが、自分と周りの友人はリベラルアーツの価値や可能性を感じ、今後も多様な機会を経験していきたいと考えています。

取材・執筆=山崎 貴大