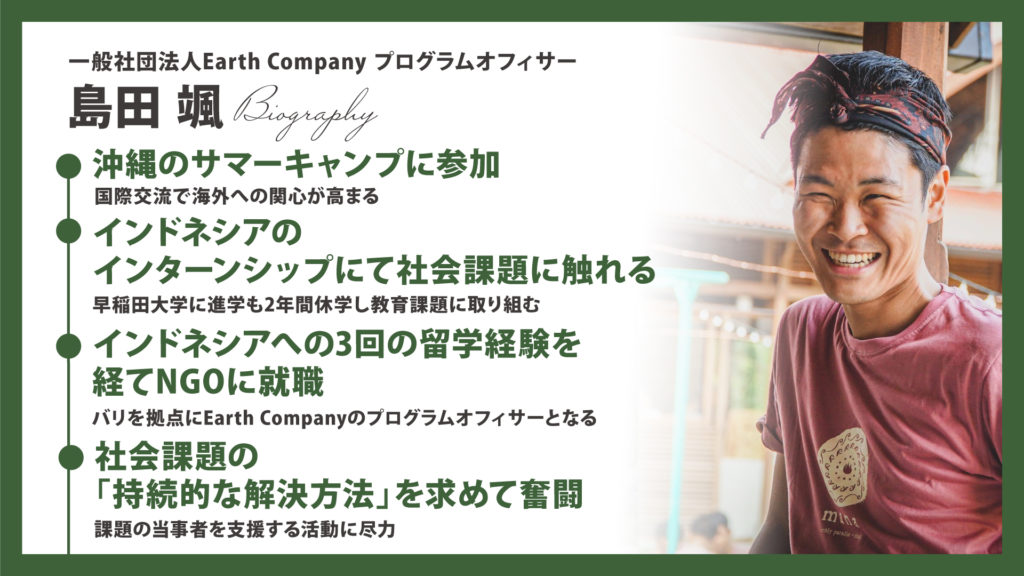

様々なキャリアの人たちが集まって、これまでのステップや将来への展望などを語り合うユニークキャリアラウンジ。第831回目となる今回は、一般社団法人Earth Companyでプログラムオフィサーとして働いている島田 颯(しまだ・そう)さんをゲストにお迎えし、現在のキャリアに至るまでの経緯を伺いました。

現在、バリを拠点にアジア・太平洋地域の社会起業家を支援に取り組む島田さん。なぜ、世界に飛び立ち社会課題解決に携わっているのか詳しくお話しいただきました。将来、海外でチャレンジしたい10代20代にぜひ読んでいただきたいと思います。

海外の社会課題に興味をもったきっかけ

ー海外を拠点に社会起業家支援をされている島田さんですが、まずは自己紹介をお願いいたします。

島田 颯(しまだ・そう)と申します。インドネシアのバリ島を拠点とするEarth CompanyというNGOに所属し、アジア太平洋地域の社会起業家を支援する仕事をしています。詳しく説明すると、地域や国をこえて、その先の未来を担っていけるようなリーダーを1年に1名選び、3年かけて徹底的にその活動を支援するプログラムのアクセラレーターです。

さまざまな起業家を支援してきましたが、例えば、最初に支援をしたのは東ティモールに住むベラという女性でした。彼女は、インドネシアからの独立紛争中に少女兵として戦っていた当事者で、彼女自身もわずか5ドルで人身売買された経験を持ちます。

独立後に帰国した際、彼女は荒れ果てた国をどう修繕するかという課題に直面し、大統領補佐というポジションになり、国の再建に取り組みました。このように10年、20年を見据えて世界にインパクトを与える人を僕らの会社ではインパクトヒーローと呼びますが、社会課題に当事者意識を持って活動できる方々を支援させていただいています。

僕は、そのプログラムのなかで主にファンドレイザーを務めていて、インパクトヒーローがプロジェクトを遂行するための資金集めをしています。クラウドファンディングを実施したり、寄付してくださる方々とのコミュニケーションも担っています。

この仕事では、アジア・太平洋地域で本当に支援を必要としている人と、インパクトヒーローたちの活動を応援してくださる日本の寄付者の皆さまをつなぎ、社会課題解決・社会変革のムーブメントづくりに携わることができます。特に、支援者の皆さまの想いの乗った「寄付」というお金を、支援の現場に直接届けることに、やりがいを感じています。

ーありがとうございます。島田さんが現在のようにNGOでのプロジェクトに参画することになったきっかけは、学生時代の経験にあったようですね。まずは学生時代のお話を聞いていきたいと思います。

僕は父親が高校の英語の先生で、自然に英語に触れる機会が多く好きな科目でした。家にALTの先生が遊びに来ることもありましたよ。そんな背景から漠然と海外に行きたいなと思っていましたが、2014年、高校3年生のときに参加した沖縄でのサマーキャンプが海外への関心を高める大きなきっかけとなりました。

サマーキャンプではアジア14ヵ国から集まった55人が3週間沖縄に滞在し、「持続可能な開発とは何か」というテーマでディスカッションしました。当時はSDGsという言葉が発表される1年前で、その最先端な考え方を学べる面白さと、海外の同世代の人たちと一緒に体験する楽しさを味わった瞬間でしたね。

また、国際交流を通して、彼らが「自分たちの国をこうしていきたい」というエネルギッシュさを感じ、海外へ関心が高まっていきました。

ーとてもインパクトのある出来事でしたね。大学進学後はさらに海外への関心が高まっていったのでしょうか。

そうですね。サマーキャンプをきっかけに地元北海道から上京し、早稲田大学の国際教養学部に進学しました。帰国子女が3割を占めるようなインターナショナルな環境でしたが、なかでも、僕が現在も海外でチャレンジしている活動の起点となったのが、インドネシアのインターンシップです。

海外にチャレンジしたいけどどうしたらいいのか考えていたとき、たまたまインドネシアのインターンシップから帰ってきた学校の先輩から話を聞くことができました。「俺、インドネシアで教育格差を解決するための活動をしてきたんだよね」と、話してくれて。

とても衝撃的な話で、「なんだそれは、面白い」と感じたので僕もインドネシアへ1年間のインターンシップに参加することにしました。

インドネシアへのインターンシップで見えた課題感

ーインドネシアのインターンシップについて、詳しい活動内容を教えていただけますか?

僕が参加したのは、発展途上国で教育格差を解決するために映像教育を届けているNPO法人の活動です。1年間休学して、インドネシアの高校生が大学へ進学するための支援プロジェクトに取り組みました。

活動に当たって、パートナーシップを組んでいるインドネシア大学の学生たちと話し合い、どのような支援が必要なのか一緒に試行錯誤して企画しました。例えば、高校生に受験前のテスト合宿をするといった活動内容です。

海外の同世代と一緒に社会課題にチャレンジできることがとても刺激的で、この頃の僕は海外の教育課題にどう立ち向かうかコミットしたくて、メラメラしていました。インドネシアは全く行ったこともない国でしたが、「僕が教育格差を解決するんだ」と沸き立っていましたね。

ー全く知らない国で新たなチャレンジだったと思いますが、実際活動された感想はいかがですか?

山あり谷ありでしたね。最後までプロジェクトをやり切れたことにスッキリした気持ちはありましたが、一方でインドネシアの果てしない社会問題の根本的な解決にはつながらなくて、もやもやした気持ちが残りました。

しかし、この1年間で「答えがない課題にどう立ち向かうか」という経験を積めたことが何よりも大きな収穫でしたね。高校生までの勉強には答えがありましたから。だからこそ、答えのない課題に取り組むのは難しかったです。

でも、よくよく考えてみれば、その課題に対して最も位置情報を把握しているのは活動に取り組んでいる自分ですし、足動かせるのも自分。インターンシップの経験を得て、世の中の答えのないあらゆる課題に対して「自分で行動して正解を導き出していく」というマインドセットが出来たのは大きな収穫でした。

ー答えのない課題に取り組む難しさを感じつつ、大きな収穫を得て帰国されたのですね。その後、再びインドネシアへ飛び立たれたとのことですが、どのような心境だったのでしょうか。

2回目はインドネシア大学への交換留学で行きました。理由は、以前パートナーとして一緒に活動した学生たちと同じフィールドで勉強してみたいと思ったからです。インターンシップのプロジェクトのときは、どこかよそ者の感覚が拭えなかったので。

インドネシア大学では、ほとんどの学生が社会貢献活動に取り組んでいるNPOやサークルに関わっていて、彼らから学ぶこともたくさんありました。留学中に受講していたCSR(企業の社会的責任)活動やアントレプレナーシップ(起業家精神)の授業のディスカッションでは、毎回とても高いレベルの議論が繰り広げられていました。授業についていくのに必死なこともありましたけどね(笑)。

ー現地の学生たちと直接ディスカッションすることで、課題への解像度がアップするようなよい経験にを得られたのですね。