様々なキャリアの人たちが集まって、これまでのステップや将来への展望などを語り合うユニークキャリアラウンジ。第247回目となる今回のゲストは、株式会社アソボットおよび株式会社銭湯ぐらしの2社で”兼業スタイル”で活動する冨永優莉(とみながゆり)さんです。

「元々は受け身な性格だった」と語る冨永さんの人生は、中学時代に前触れもなく始まった海外でのサマープログラムから、少しずつ”ポジティブに”変化していきます。その後も、様々なことに精力的に取り組む冨永さんですが、意外にもそれらのきっかけは”小さな”ものでした。

自分らしい働き方として2社で活動

ーまず始めに、簡単に自己紹介をお願いします。

冨永優莉と申します。株式会社アソボット、株式会社銭湯ぐらしの2社で働いています。

アソボットは、「伝えたいコトを、伝わるカタチに」をフィロソフィーとして、コミュニケーションに関する企画・編集業務を行う会社です。もう一方の銭湯ぐらしは、文字通り「銭湯」を軸として、”銭湯を活かした場づくり”や”お風呂のもとを全国に届けるECサイト運営”などの事業を展開しています。

ー両社とも事業が特徴的で興味深いです!先にアソボットのお仕事について、もう少しだけ聞かせてください。

アソボットは、端的に言うと「”伝えたいけど伝わらないこと”を、どうすれば伝わるのか?」を考えてかたちにする会社です。紙やWEBなどメディアの編集・制作をはじめとして、チームのコミュニケーションが活発になるようなツール考えたり、社会へのコミュニケーション方法を一緒に考えたり。このように、「伝えたいことが伝わるかたちにする」ことを日々考えています。

また、一緒に仕事をするパートナーの方も幅広く、NPO団体からエンターテイメントの会社、スポーツチームまでジャンルは様々ですね。

ーどんな分野においても「コミュニケーション」が重要視されている証かもしれませんね。もう一社の銭湯ぐらしについても、もう少し詳しく教えていただけますか?

はい。私も含め、株式会社銭湯ぐらしは全員兼業スタイルが中心です。自分の強みを生かして、かつチームで連動していくという仕事の進め方です。

この銭湯ぐらしは、高円寺にある老舗銭湯「小杉湯」のお客さん同士で立ち上げた会社なんですよ。

ー面白い!その経緯を伺いたいです。

小杉湯の隣に風呂なしのアパートがあって、小杉湯の3代目の方を中心に「生活の中に銭湯を取り入れてもらうにはどうすればいいか?」を考え、活用する計画が始まりました。その中で「取り壊す前に不動産活用をしたい」という案が出て、相談を受けたのが、建築の仕事の経験がある今の株式会社銭湯ぐらしの代表だったんです。

ーそうやって繋がったのですね!

それから、小杉湯が好きなメンバーが8人くらい集まり、建築や音楽、イラストなど、銭湯を舞台に自分が好きな活動をするようになりました。計画通りアパートはなくなってしまいましたが、8人それぞれに共通していたのは「銭湯に救われた経験」でした。アパートがなくなっても、「銭湯を通じて何かをしたい」という想いから生まれたのが株式会社銭湯ぐらしです。その様子をHP等で見ていた私も後から参画しました。

そのメンバーで、小杉湯の隣にあるの複合施設の運営などの事業を展開し、私自身はイベントの企画運営や”お風呂のもと”などを販売するECサイトの運営を担当しています。

突然始まった海外生活で気付いた「小さな一歩」の大きさ

ーではここからは、過去のお話について聞かせてください。中学生の頃、イギリスに2週間滞在したことが最初の転機になっているんですよね。冨永さん自身が望んで行かれたのですか?

いえ、きっかけは親の言葉ですね。クラシックバレエを本格的にやっていた姉がイギリスにバレエ留学することになり、「家族みんなでイギリスに行ってみようよ」という話をしているうちに、いつの間にか父が現地での2週間のサマープログラムに申し込んでくれていたんですよ。

ーということは、ご自身が知らない間に短期留学が決まったということですか?

一応相談はありましたが、そういうことです(笑)。ただ、後で振り返ると、この経験は非常に大きかったですね。

心の準備もできず、語学学習もままならない中突然放り出されて、初めは本当に辛かったです。一人で過ごすことにも慣れていなかったし、今と違って当時は他人に話しかける勇気がありませんでした。でも、プログラム期間中に私が誕生日を迎えて、それを思い切って周りに伝えてみると、スペイン人の方を中心にお祝いしてくれたんですね。以降、授業でも自分から発信してみるとプログラム自体も楽しくなっていき、充実した2週間を過ごすことができました。

ーそこからどんなことを学びましたか?

「小さくても勇気を出すことが大事」ということですね。誕生日であることも、黙ってたら誰にも知られず終わっていましたし、イギリスで出会った日本人の友達とはバンドを組んで、今でも活動しているんですよ。「自分から動けば何かが変わる」と実感できた出来事でした。

ー小さな一歩から物事が動く、冨永さんにとってのキーワードかもしれませんね。日本に戻られてからはどんなことをしていましたか?

イギリスでの経験から、小さな一歩を日本でもずっと探していましたね。「まずは家の中で探そう」とふと新聞を手に取り、目に飛び込んで来たのがこども記者の募集。締め切りも近かったのでひとまず応募してみたら、運よく合格して、高校の3年間はその活動に尽力しました。

ーそこではどんな活動をされていたのですか?

小学5年生~高校生までのメンバーでチームを組み、企画書を書いて通ったら取材ができる、というものです。たとえば、近畿大学がマグロの養殖に成功したと聞いて和歌山まで取材に行ったり、歌手のMISIAさんがされているアフリカの子供たちへの支援活動をどうしても取材したく、交渉開始から1年後に実現させたりしました。その延長で、FMヨコハマのラジオレポーターに応募して活動したりと、メディアとの接点を多く作れたのは大きかったです。

ー高校生にしてかなり貴重な経験をされましたね!メディアに関わってみて、どんなことに気付きましたか?

純粋に「発信活動に関わりたい」と思うようになりました。昔は「メディア=アナウンサー」くらいの印象しかなく、何も知らない状態から記者活動を始めましたが、中を知れば知るほど多くの人と情報が交差していることがわかるんですね。どんな人がいて、どのような過程で記事が作られるのかをもっと知りたいと思いましたし、私自身がメディア(新聞)からきっかけを与えてもらった人なので、「誰かが第一歩を踏み出す力になりたい」という気持ちが芽生えてきました。

ー今の冨永さんの軸は、ここで育まれたのかもしれません。ちなみに、部活動もされていたんですよね?

はい、オーケストラ部にも所属していました。

ーこども記者に部活動に、日々忙しかったんじゃないですか?

その通りです(笑)。部活が朝と昼両方ありましたし、授業も受けながら週1~2回新聞社に行く、という生活でした。確かに忙しかったのですが、複数の活動をするからこそ双方に生かすことを心がけていました。バランスよく活動することは、今の働き方にもつながっているかもしれません。

情熱を注げる場所を探した新卒時代

ーその後も、メディアでの活動は続けられていたのですか?

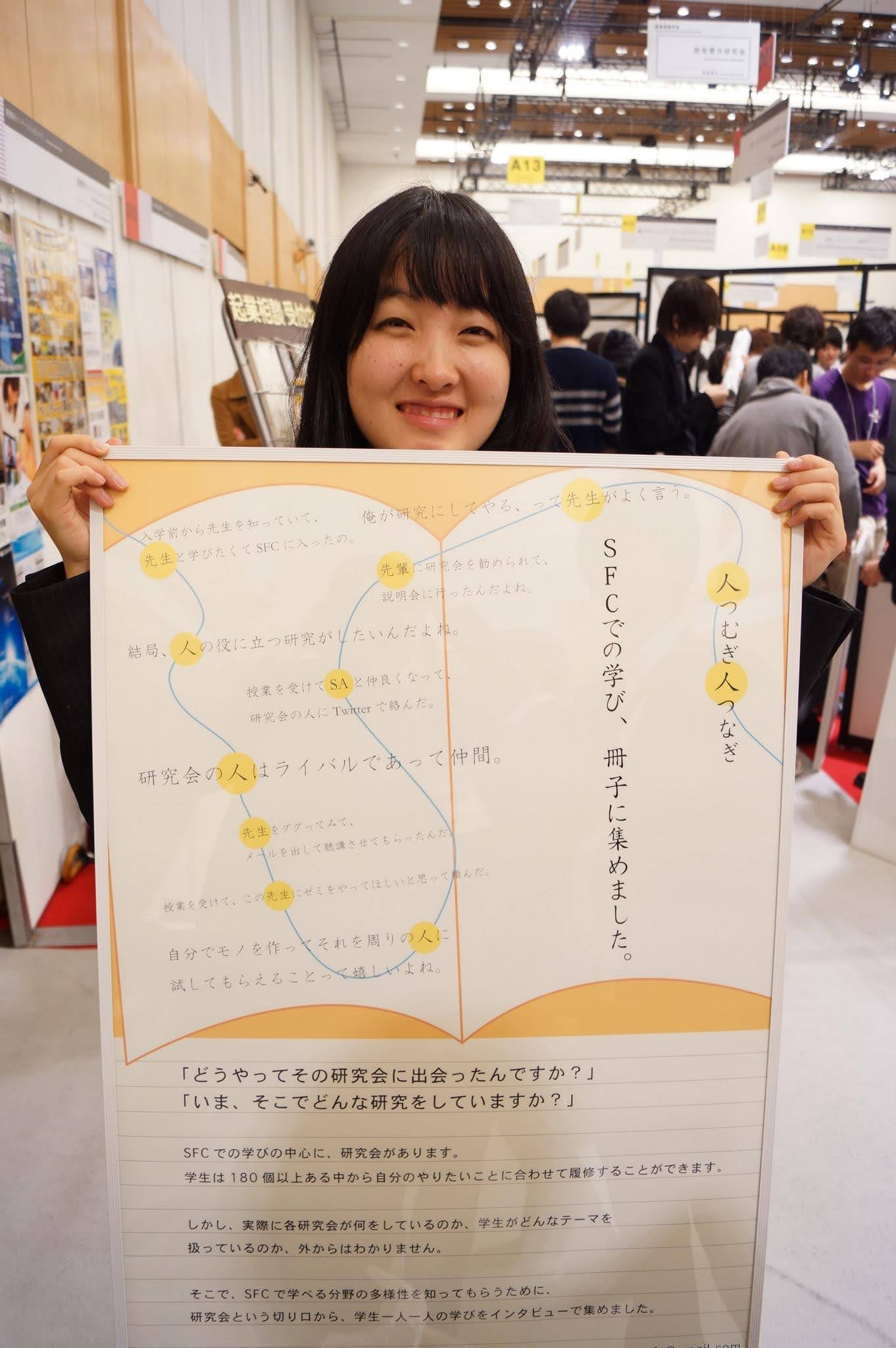

大学時代に「自分で何かしらの活動を興したい」と思い、大学生にインタビューする冊子の企画・制作などに取り組んでいました。

ーメディア活動に一直線だったのですね。就職もメディア関係で考えていたのですか?

いえ、広告会社である株式会社博報堂に入社しました。大学の卒業制作で、デザインリサーチを専門とする先生に就くことになり、市民の場づくりへの参画などについて海外の事例も交えて色々教えてくださったんです。その過程で、メディアを介してではなく、直接人をつなげたい」と”場づくり”への興味が生まれたんですよね。

ー”場づくり”に興味を持って”広告”業界を選んだ理由にすごく興味があります。

インターン先の社長が博報堂出身だったことも関係していますね。そこで、「テレビCMだけじゃなくて、大義的に”広告”から場づくりにも関われる」と知り、かつ紹介していただいた社員の方が素敵な方ばかりで。大学院でデザインリサーチを学ぶ道と迷いましたが、「社会との接点も探したい」という気持ちもあったので、博報堂に入社することにしました。

ー博報堂ではどんなお仕事をされていたのですか?

営業という肩書でありましたが、役割としてはプロデューサーの方が近い仕事ですね。どのように仕事を作り、どのようなメンバーでチームを組み、そしてどのように仕事を進めるかを考えて実行するのは、私には合っている仕事だと思っていました。

ーその経験を通じて、学んだことや糧になっていることなどがあれば教えてください。

大きく2つあります。一つは、人との接し方。「人を大切にしながら前に進む」ということも今でも大切にしているのですが、それは営業の仕事を通じて気付けました。

もう一つは、自分自身をより深く知れたことです。最初は右も左もわからずに降ってきた仕事をこなすのみでしたが、その中で自分が鍛えられていったり未熟さを知ったりして、涙を流しながら必死に働いていました。そこで知ったのが、何かを生み出す過程の苦労や、そこにかける情熱です。文字通り命を削って働く毎日でしたが、「命を削ってでもやりたいことがあるのはすごいことだ」と学びましたね。

ーかなり忙しい毎日だったと思うのですが、それをポジティブに捉えられているのが素敵です。

こういう働き方はネガティブな解釈もできますが、多くの人に本気で向き合ってもらって今の自分があるので、今思うと良かったと思っています。

ー以降、また違ったキャリアに進まれた冨永さんですが、博報堂に勤めているときにどんなことを考えていたのでしょうか?

広告を作ることや、広告そのものに情熱を注ぐ方々とお仕事をする中で、「営業としての自分は同じように命を削れているのだろうか?」と疑問に思うようになったんですね。また、大学院に行きたい気持ちが再燃して、いわゆる「このままでいいのかな?」状態でした。

ーそこから、どんなアクションを起こしたのでしょうか?

そういう気持ちを、街づくりやコミュニティの分野で活躍する大学の先輩に相談してみました。すると先輩が「お世話になっている人を今から呼んでもいい?」と言ってその場に来たのが、私の転職先となった特定非営利活動法人シブヤ大学を設立した代表だったんです。

ーまたもや、小さな一歩から物事が進んだんですね!そこでどのような話をされたのですか?

当時は自分が語れることも少ない中で、やりたいことを頑張って伝えたら、「やりたいと思うことができるかもしれないね。よかったら一緒に働きませんか?」と言ってくださって。ただ、入社したのはその約半年後でした。私自身もシブヤ大学のことをもっと知ってから判断したかったし、私がやりたいことを何度も壁打ちさせてくれたんです。その時間を経て、「こういう人と一緒に働きたい」という思いが強くなり、シブヤ大学への転職を決めました。

ー素敵な出会いです。しかし、大手企業からの転職、不安などはなかったのですか?

清水の舞台から飛び降りるくらいの恐怖でした(笑)。かつ、2年目での転職なので、周囲から「もう少し頑張ってみたら?」とアドバイスをもらったりもしました。でも、そのままの環境でクリエイターの方と同じ山を登る姿が想像できなくなり、「自分が登る山を見つけたい」と思ったので、その一心で決断しました。

情報を積極的に仕入れ、自分で判断することが行動の第一歩

ーその後、銭湯ぐらしでの仕事も始められていますが、これまたどういうきっかけなのですか?

友達が、Facebookで銭湯ぐらしのHPをシェアしていたことです。シブヤ大学で、子育てお母さんから地域のおばあちゃんまで様々な人と一緒に活動ができて、この立ち位置で頑張りたいと考えながらも、「自分に対してもっと自信を持ちたい」と思っていたんですよね。自分には何の肩書があるんだろう、などと考えているときでした。

そのタイミングでFacebookでの投稿を見て、同世代が強みを持ち寄りながら、1つのチームとして活動する姿にものすごく惹かれたんです。「自分にも名乗れる何かが欲しい」という気持ちがありましたし、シブヤ大学の思想にも近い部分があったので、自分も関わりたいと素直に思いましたね。

ーどういう関わり方から始められたのか、気になります。

シブヤ大学の中で、「誰もが学べる場所を街をつくる」ことを考えつつも、「誰もが」って広すぎて難しいじゃないですか。小杉湯も、毎日500人以上という老若男女さまざまな人が訪れる中で、「誰のために何を考えて場づくりをしているんだろう?」と気になったんです。なので、まずは会いに行って、その2か月後に高円寺に引っ越しました。

ースピード感がすごいです(笑)。

私自身も小杉湯に通いながら、色んな人と関わると自分の勉強になることも多いだろうと思ったんですよね。そうしているうちに、あれよあれよと銭湯ぐらしのメンバーになっていました。自分の求めている環境と、ピースがハマった感覚です。

ーそのように居場所を見つけたり、やりたいことを見つけられずに悩むU-29世代も少なくないと思います。冨永さんがこれまで実践してきたことなどがあれば、ぜひ教えてください。

私自身も相当探してきて、アプローチは色々ありますが、「気になる人のSNSアカウントをフォローする」ははじめやすいと思います。色んな情報が常に入ってきますし、それによって「自分に合うか合わないか」を常に判断していることにつながります。結果的に情報への感度が高まり、ピンと来るものが入ってきたときにすぐに反応できるようになると思います。

ーメディアに関わってきた冨永さんならではのアドバイスですね。また、そこからどう判断するかについても、アドバイスをいただきたいです。

別に決断を急がなくていいと思います。鵜呑みにせず自分の中で咀嚼して、自分なりの距離感を探しながら物事に関わっていく、待つことも大事ですね。

ー素敵なお話をありがとうございました。最後に、冨永さんが今後目指す姿について教えてください。

自分自身が誰かの人生に介在することで、その人にとっていいきっかけを生み出せる、そんな人になりたいと考えています。メディアでの発信やリアルな場づくりなど、方法は様々考えられますが、関わった人がより前向きになっていき、そして自分自身ももっと前に進めるような「ポジティブなサイクル」を作っていきたいです。

冨永さんのSNSはこちら

note https://note.com/yuri0723

______________

取材者:増田稜(Twitter)

執筆者:角田尭史(Twitter/note/Instagram)

デザイナー:五十嵐有沙 (Twitter)