生まれつき「ダウン症」という障害のある弟、病気の後遺症で車椅子生活を送る母、突然死した父――まるでフィクションのような家族構成を持つのは、作家・岸田奈美(きしだ なみ)さんです。

ともすれば暗い話になってしまいそうな家族の話を、あっけらかんとユーモラスに書き綴る岸田さん。彼女のエッセイは、「読めば心が温かくなる」と人気を集めています。2020年9月には、初めての著書『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった(小学館)』を発売。

今でこそ「好きなことで生きる」を体現する岸田さんですが、その人生はまさに波乱万丈。どのような幼少期を過ごし、29年間でどれほどの経験を積んできたのでしょうか。「作家・岸田奈美」を作り上げた過去と、これから目指す未来に迫ります。

生きることに必死だった自分を救ったのはインターネット

――現在は作家として活躍されている岸田さん。どのような幼少期を過ごしていたんでしょうか?

私、幼い頃から両親に愛されて育ったんです。どんな些細なことでも、オーバーなくらいに褒めてもらっていました。でもそれにはきっかけがあります。

ダウン症の弟で生まれたことで、母は当時「お姉ちゃんはしっかりした強い人に育ってほしい」と考えていたらしく、私に対してすごく厳しかったんです。そんなこと知らなかったから、ある日母に「私なんていらないんでしょう」と泣いて訴えました。その言葉を聞いた母はひどく反省したそうで、その日以来、私のことも褒めてくれるようになったんです。

――愛情をたっぷりもらって、自己肯定感の高い子供時代を送っていたんですね。

それが、そうでもないんですよ(笑)家では両親が褒めてくれるものの、小学校では誰からも褒めてもらえませんでした。忘れ物も多かったし字も綺麗に書けなかったので、先生も褒めてくれない。

周りで勉強やスポーツのできる子が人気者になっていく中、「私はもっと面白いのに誰もわかってくれない」と、どんどん自信をなくしていきました。

――自信をなくしたまま中学生になり、2年生のときにお父さんが亡くなった。

父が突然死したことで環境が一変しました。亡くなるまでの2週間、父は生死の間をさまよっていたので、容態が急変したら学校を抜けて病院に行くという生活に。授業も部活も早退するし、友人と遊ぶ約束をしていても行けなくなる。周りからすれば異質な存在だったと思います。

そんな私を救ってくれたのが、インターネットの世界でした。幼い頃に父からもらったiMacを使って、掲示板サイトを見たりそこに書き込んだりする時間が楽しかったんです。顔の見えない人の書き込みに笑い、私の書き込んだことに反応してくれる人がいる。

父を失って心に余裕がなかった私が、唯一楽しいと思える場所がインターネットでした。インターネットの世界だと、「お父さんが亡くなったかわいそうな子」というレッテルを貼られることなく、私を私として見てもらえる。それが嬉しかったんです。

私はどんどんインターネットにのめり込みました。自分でHTMLを勉強してホームページを作り、人気サイトになったこともあります。インターネットの世界が面白すぎて、現実世界がつまらなく感じるほどになっていました。

志望大学合格が人生初の成功体験

――インターネットに救われ、その世界を楽しみつつも、高校に進学された。どんな高校生活を送っていたんですか?

高校生活もあまり楽しいものではなかったですね。部活でひどいいじめにあって、孤独を感じていました。そんな中、高校1年生のときに母が病気で倒れて入院することに。父もいないし母は病気の後遺症で歩けなくなった。まったく余裕のない状況でした。

あまりに辛いことが連続して起こったので、生きることに必死で、自分を不幸だと思うことすらなかったです。父が亡くなったときに「どんな悲しみも絶望も、時間が過ぎれば楽になる」と知ったので、高校時代もなんとなく「これ以上悪い状況にはならないだろう」と思っていましたね。辛い中でも楽しみを見つけながら過ごしていました。

この頃も、ずっと自分に自信がありませんでした。「私は面白いことを考えているのになぜか評価されない」と思っていたし、心が通じ合う友人もいなかったんです。

――辛い状況が続く中、高校3年生になって大学進学を考えた。関西学院大学を選んだのはなぜでしょう?

車椅子生活となった母のために、福祉の勉強をしたかったんです。加えて、起業家だった父のようになりたいという思いもあったので、福祉と経営を一緒に学べる関西学院大学 人間福祉学部 社会起業学科を目指しました。

だけどこれまで勉強してこなかったので、偏差値が全然足りなくて……。勉強するために塾に通おうにもお金がない。そこで、塾講師もやっていた整骨院の先生にお願いして英語を教えてもらうことにしたんです。

――その出会いが、岸田さんの人生の転機となったわけですね。

そうですね。その先生は愛想も良くないし、考え方も変わっていたんですが、他の人と違った好奇心を私にくれました。勉強方法を訊ねたときも、「英単語は覚えなくていい」「文法を覚えて、俺に授業できるようにしろ」と言われたんです。普通はこんな教え方しませんよね(笑)

でも自分が誰かに説明したことって、絶対忘れないんです。周りの受験生は誰もやっていない勉強方法でしたが、おかげで「知らないことを知る喜び」や「人に教えることは楽しい」という勉強の楽しさを知れました。先生の勉強法が功を奏し、受験本番は、英語でほぼ満点を取ることができました。

福祉を変えるためにはビジネスの力が必要。ミライロの創業メンバーに

――いろんな出会いやご自身の頑張りが身を結び、志望していた大学に合格。そして大学1年生のときに、前職の株式会社ミライロとの出会いがあったんですね。

そうです。関西学院大学主催の講演会に他校から参加し、事業の公開相談をしていたのが、ミライロを創業した垣内と民野でした。垣内はその場で「車椅子に乗っている僕だからこそ伝えられることがある」「僕は社会を変えるために民野と一緒に起業したいと思っている」と話していました。

当時の私は、志望した大学に入ったものの、期待を膨らましすぎていて大学生活にがっかりしていたんです。授業を聞いても学生活動に参加しても、どれもしっくりこない。私は、地域の障害者や海外の貧しい子供たちより、「歩けないなら死にたい」と苦しんでいる目の前の母を助けたかった。

以前、大学の授業で「ビジネスだからこそ福祉を変えられることがある」と話をしてくれた方がいて、すごく共感したんです。だから垣内の話を聞いたとき、「母を救う方法が見つかるかもしれない」と一筋の光が見えました。そしてすぐに声をかけて創業メンバーとして参加させてもらうことにしたんです。

――ミライロに創業メンバーにジョインしてからの生活はどうでしたか?

非常に忙しくて寝る時間も取れないほどでしたが、とても楽しかったです。クライアントからバリアフリー地図のデザインを頼まれたものの、デザインのソフトを勉強するところから始めたり、徹夜で研修資料を作ったりしていました。

ただ、私は遅刻も多いし納期も守れなくて、よく怒られていたんです。楽しかったけど完璧を求められることに疲れてしまい、大学3年生が始める春休みのある日、過呼吸で倒れてしまいました。そして1年間休職することにしたんです。

――会社を辞めるのではなく休職することにしたのはなぜでしょう?

ミライロのミッションも事業も好きだから離れたくなかったんです。大学では得られない経験もたくさんできますし、大学には話の合う友人もいなかった。気付けば、会社が自分の居場所になっていました。

1年間休職したのち、大学4年から復職。休んでいる間に授業を受けて単位も取得できていたので、そのままストレートに卒業しました。同時に、ミライロに正式に入社したのです。

生きるために必要なのは、心身が安定する環境

――ミライロの正社員になって、仕事内容に変化はあったんでしょうか??

正式に入社すると同時に、営業から広報の仕事へ異動することになりました。広報は、「自分の会社のことが大好きな人」かつ「他人を好きになれる人」が向いているんですよ。私はミライロの「バリアバリュー(障害を価値に変える)」という企業理念がすごく好きだし、サービスも好きでした。

それに、人を好きになる才能もあったので、広報の仕事は向いていたんだと思います。誰もやったことのない方法でウケるサービスを作ろうと奔走していました。

広報の仕事は計画を立てることが重要なのですが、実はそれは苦手分野。ただ、瞬発力はあるので、急なメディアの取材などでは最適なルートを最短で導き出して成果を上げていました。

――ご自身に合った仕事で活躍されていた岸田さんですが、会社を辞めて作家として独立することに。どのようなきっかけで独立を決めたんですか?

相変わらず細かいことや計画立てることが苦手で、失敗し、迷惑をかけてばかりだったので、会社を辞めたいと思うほど自信をなくしていました。その一方、「ここにしか居場所がない」と思い込んでいたので、ずっと辞められずにいました。

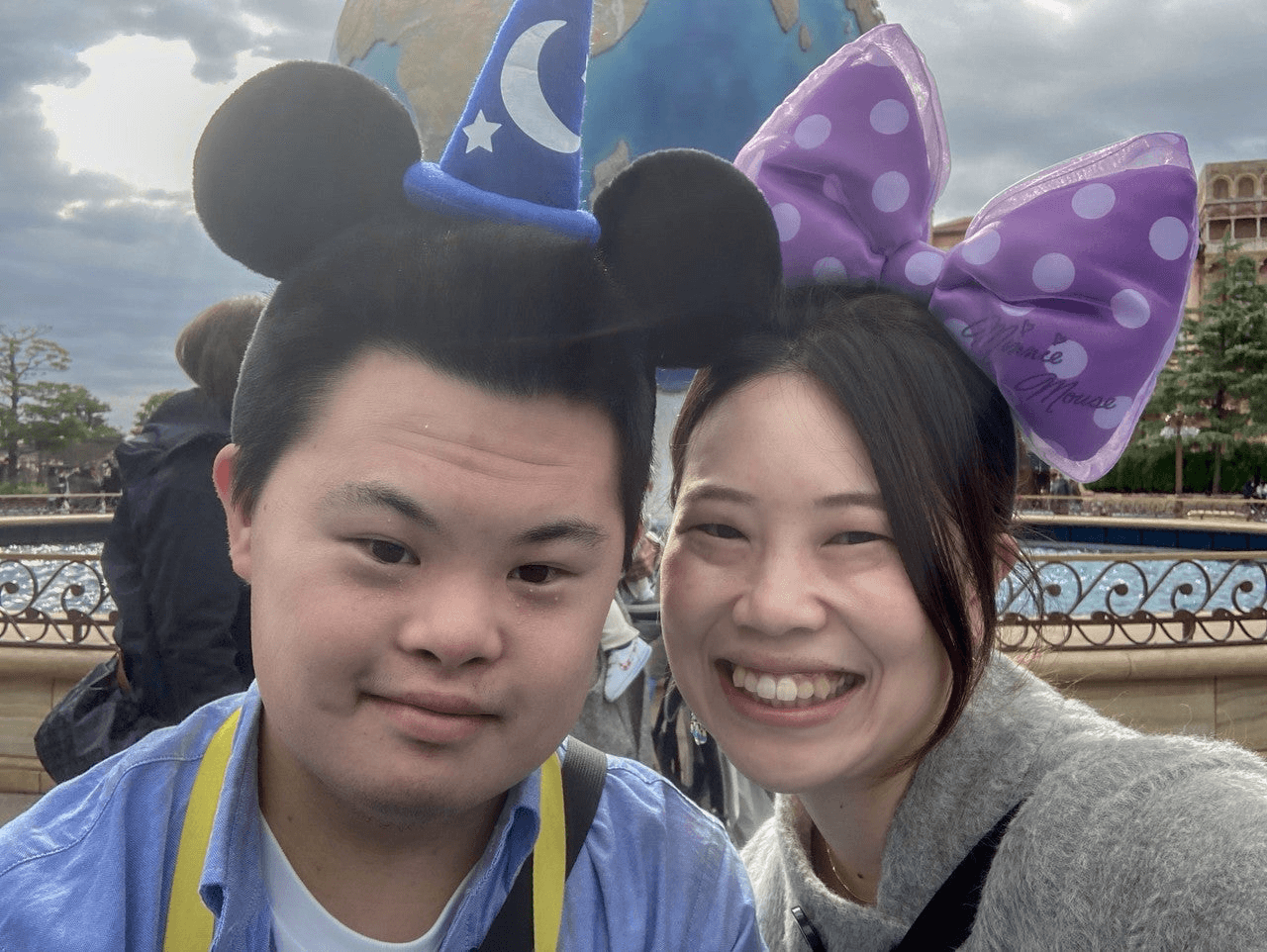

でもある時、耐えられないほど落ち込む出来事があって、会社を3ヶ月間休むことになったんです。その間に、弟が私を旅行に連れ出してくれました。そこで改めて気づいたのは、私はずっと人の目を気にして生きてきたのに、弟は誰の目も気にせず楽しく生きているということ。

「弟は素晴らしい」と思ったんです。「そんな弟がいる私は幸せ者だな」と。その気持ちを誰かに伝えたくて、Facebookに投稿しました。それを読んでくれた人が「もっと人の目に触れる場所で書いたほうがいい」と言ってくれたので、noteに書き写したんです。

このことがきっかけで、noteに文章を書くようになりました。そして「弟が万引きを疑われ、そして母は赤べこになった」の記事がバズった。それがきっかけになって、クリエイターエージェント・株式会社コルクの代表兼編集者の佐渡島さんと出会います。これが大きな転機となりました。

作家として独立することを考えていたものの、私は自信がなくて諦めかけていたんです。でも、打合せの席で佐渡島さんは「岸田さんが誰も傷つかない文章を書けるのは、岸田さんが傷ついてきたからだと僕は思う」と言ってくれた。

その瞬間、「褒められない場所に居続けて心を削るのは、全然いいことじゃなかったんだ」と悟りました。安定的な給与をもらって心が不安定になることより、心身の安定のほうが大事だと気付いたんです。

佐渡島さんと話しているとき、私の心は安らかでした。「生きるために必要なのは、こっちだ」と思った瞬間、退職を決意したんです。

――独立後、心は安定していますか?

はい。書くことの大変さもありますが、その大変さすら楽しいと思えますね。ずっとやり続けられるくらい。そんな状態になった自分に、自信が持てるようになりました。

コルクで私を担当してくださる方々が、「僕たちの仕事は岸田さんをマネジメントしたりコントロールしたりすることではなく、岸田さんがやりたいと言ったことを実現させること」だと言ってくれたんです。その言葉で、すごく安心できました。

これまでの私は、褒められるために頑張っていました。でも最近気付いたのは、「自分で自分のことを褒めてあげられないと、何をやっても上手くいかない」ということ。自分が納得のいく努力をしている自信さえあれば、周りの評価がどうであっても、好きなことをやり続けられるんですよね。やり続けるから結果も出せるんだと思います。

自分を愛せる理由を増やして、他人を愛せる人間になりたい

――岸田さんが今後挑戦したいことは何ですか?

今まさに挑戦中なんですが、フィクションを書けるようになりたいと思っています。これまではエッセイばかり書いてきましたが、糸井重里さんにお会いしたとき「かわいそうで大変そうな人は応援されやすい。この状態を続けると、岸田さんは不幸を探して歩くようになる」と言われたんです。

ハッとしました。確かに、不幸を探すようになっていたんです。「今日は何も起きなかったな」と思うようになっていた。本当は、何も起きない毎日が素晴らしいはずなのに。

糸井さんからは、「人を楽しませる不幸を探すのではなく、人を楽しませる物語を自分で創れるようになったほうがいい」とも言われました。佐渡島さんも「自分が創る世界観でファンになってもらったほうが、クリエイターとして長くやっていける」とおっしゃっていたので、「それなら挑戦しようじゃないか!」と。

それに、フィクションじゃないと言えないこともあるんですよね。「岸田奈美」を主語にすると角が立つようなことも、物語として書けばマイルドになります。伝えたいことを余すことなく伝えるためには、言い方を変える必要がある。だから今、小説を書く練習をしているんです。

――岸田さんの書く小説、楽しみですね。これから30代を迎えるにあたって、なりたい自分像はありますか?

自分を好きになる理由をもっともっと増やしていきたいですね。私が文章を書くモチベーションは、「好き」「伝えたい」「愛したい」というもの。他人や社会のいいところを見つけて好きになるためには、まず自分を愛してあげることが大切だと思っています。そのために、常に小さな挑戦を続けて「私ってまだまだできるじゃん!」という体験を積み上げていきたいです。

――自分を好きになることができずに悩む20代も多いと思います。好きになるためのコツはあるんでしょうか?

「この人と話しているときの自分が一番好きだな」とか、「この人と話していたら自分の好きなところがたくさん見つかるな」という人を見つけることじゃないでしょうか。私の場合は、それがコルクの方々や家族でした。

そういう人をたくさん見つけるために、私はいろんな方と話をするようにしています。そして見つけたら、その人に愛を注ぐんです。愛を注げる人数には限りがあるので、誰に愛を注ぐかよく見極めることも大事です。自分を嫌う人にまで愛を注ぐ必要はありません。環境を変えて人を選ぶ、という意識を持つといいかもしれませんね。

――それは、限りある人生を楽しく過ごすためのヒントでもありますね。紆余曲折を経た岸田さんだからこそ出てくる言葉の数々に胸打たれました。今後の活動も応援しています。ありがとうございました!

取材:西村 創一朗(Twitter)

文:矢野 由起